外交・安全保障調査研究事業費補助金「『ポスト・ウクライナ』世界を生き抜くための外交・安全保障の構想と研究能力の抜本的強化」

2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵略を受けて、日本の外交・安全保障政策のあり方について検討するための大型プロジェクトです。日本の地域研究力を底上げするとともに、新たな形態・手法の安全保障政策研究にも果敢に挑戦していきます。

分科会

研究会「ロシア・ウクライナ戦争の背景・展望・帰結」

研究会「ユーラシア諸地域の内在論理」

研究会「中東・イスラーム世界の多極化と均衡」

研究会「情報・認知領域の安全保障」

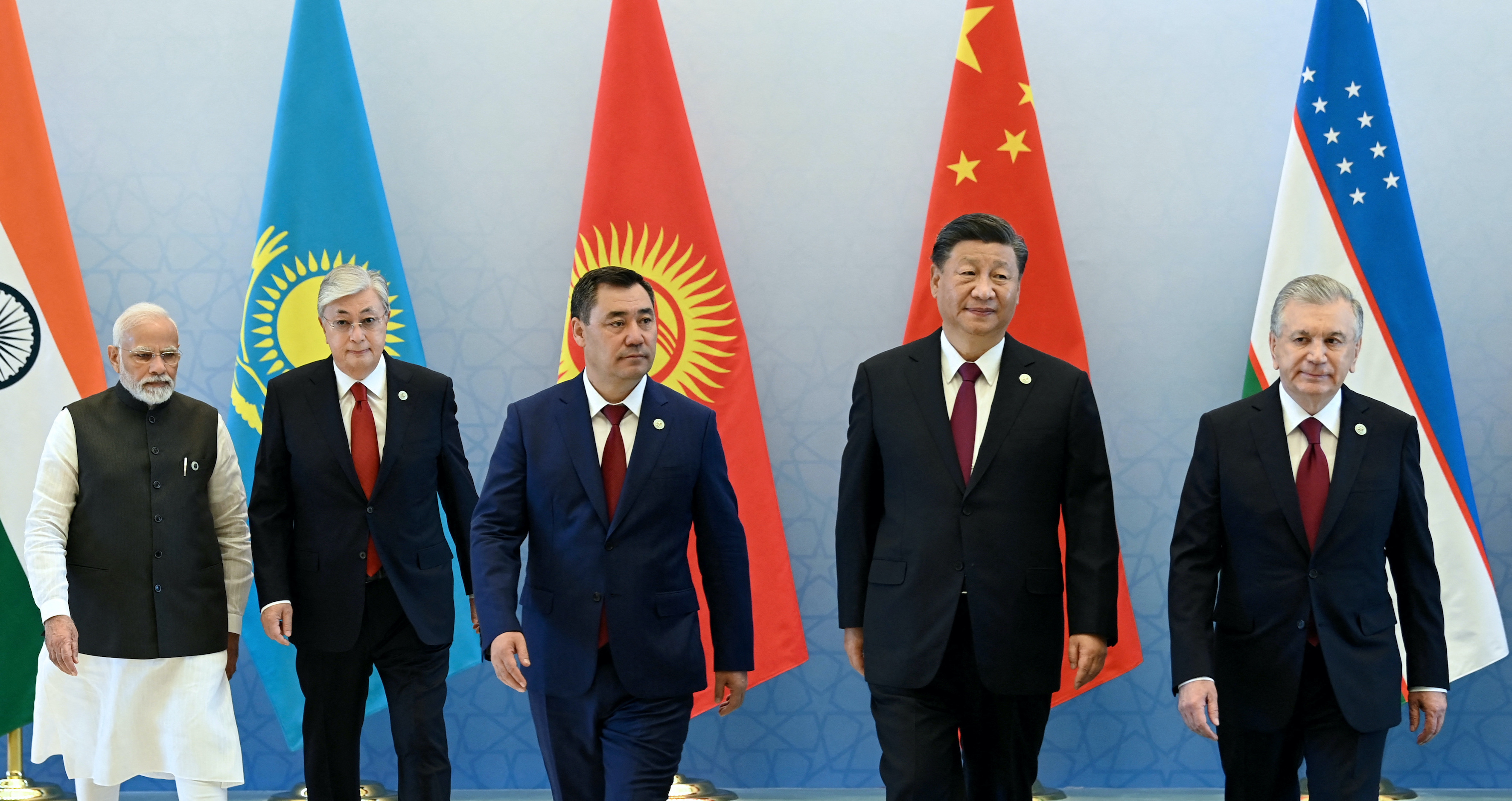

研究会「広域中央アジアの重畳化する安全保障環境」

研究会「安全保障政策研究のための衛星画像分析」

研究会「先端科学技術と安全保障」

サブユニット「ロシアの内政研究会」

活動記録

2026.01.27 (火)

ニュース

お知らせ

2026年1月メディア出演掲載情報

2025.12.31 (水)

ニュース

お知らせ

2025年12月メディア出演掲載情報(12月31日更新)

2025.12.24 (水)

ニュース

報告書公開

ROLES REVIEW Vol. 7 「外交・安全保障シンクタンクはどこへいく?」を公開しました

2025.11.28 (金)

ニュース

お知らせ

2025年11月メディア出演掲載情報(11月28日更新)

2025.10.31 (金)

ニュース

お知らせ

2025年10月メディア出演掲載情報(10月31日更新)

2025.09.30 (火)

ニュース

お知らせ

2025年9月メディア出演掲載情報(9月30日更新)

2025.08.31 (日)

ニュース

お知らせ

2025年8月メディア出演掲載情報(8月31日更新)

2025.07.31 (木)

ニュース

お知らせ

2025年7月メディア出演掲載情報(7月31日更新)

2025.07.15 (火)

イベント

シンポジウム

IPSA世界大会(ソウル)でROLESがパネルディスカッションを組織

2025.07.11 (金)

ニュース

お知らせ

船橋洋一氏のインタビューを掲載

2025.07.01 (火)

ニュース

お知らせ

ROLES NEWSLETTER第7号の刊行

2025.06.30 (月)

ニュース

お知らせ

2025年6月 メディア出演掲載情報(6月30日更新)

2025.05.31 (土)

ニュース

お知らせ

シンポジウム「外交・安全保障シンクタンクはどこへいく? ROLESの挑戦と日本の課題」

2025.05.31 (土)

ニュース

お知らせ

2025年5月 メディア出演掲載情報(5月31日更新)

2025.04.30 (水)

ニュース

お知らせ

2025年4月 メディア出演掲載情報(4月30日更新)

2025.03.31 (月)

ニュース

お知らせ

2025年3月 メディア出演掲載情報(3月31日更新)

2025.02.28 (金)

ニュース

お知らせ

2025年2月 メディア出演掲載情報(2月28日更新)

2025.02.28 (金)

ニュース

報告書公開

ROLES NEWSLETTERニューズレター第3号を刊行

2025.01.31 (金)

ニュース

報告書公開

ROLES NEWSLETTERニューズレター第2号を刊行

2025.01.31 (金)

ニュース

お知らせ

2025年1月 メディア出演掲載情報(1月31日)

2024.12.31 (火)

ニュース

報告書公開

ROLESのニューズレターを創刊

2024.12.31 (火)

ニュース

お知らせ

2024年12月 メディア出演掲載情報(12月31日更新)

2024.12.22 (日)

ニュース

イベント情報

わかものが考える日本のグランドデザインとは 第1回 日本のエネルギー安全保障 原発再稼働の是非とエネルギー政策の将来(QWSアカデミア東京大学)

2024.12.22 (日)

イベント

シンポジウム

わかものが考える日本のグランドデザインとは 第1回 日本のエネルギー安全保障 原発再稼働の是非とエネルギー政策の将来(QWSアカデミア東京大学)

2024.12.19 (木)

ニュース

お知らせ

『2025年版PHPグローバルリスク分析』の取りまとめに参加(池内恵教授・国末憲人特任教授)

2024.11.30 (土)

ニュース

お知らせ

2024年11月 メディア出演掲載情報(11月30日更新)

2024.10.31 (木)

ニュース

お知らせ

2024年10月 メディア出演掲載情報(10月31日更新)

2024.10.10 (木)

イベント

セミナー

ウクライナでの戦争犯罪を追及する国際弁護士を招いて、広島で研究フォーラム

2024.10.10 (木)

ニュース

お知らせ

広島平和研究所とのジョイント研究フォーラム開催

2024.10.09 (水)

ニュース

お知らせ

ICC登録弁護士を招いて戦争犯罪のセミナー、立命館大学で開催

2024.10.08 (火)

ニュース

お知らせ

ウクライナでの戦争犯罪追及に関するフォーラム開催

2024.09.30 (月)

ニュース

お知らせ

2024年9月 メディア出演掲載情報(9月30日更新)

2024.08.31 (土)

ニュース

お知らせ

2024年8月 メディア出演掲載情報(8月31日更新)

2024.07.31 (水)

ニュース

お知らせ

2024年7月 メディア出演掲載情報(7月31日更新)

2024.07.29 (月)

ニュース

お知らせ

コメンタリー「フランス総選挙の背景と安全保障環境」を掲載

2024.06.30 (日)

ニュース

お知らせ

2024年6月 メディア出演掲載情報(6月30日更新)

2024.05.31 (金)

ニュース

お知らせ

2024年5月 メディア出演掲載情報(5月31日更新)

2024.05.15 (水)

ニュース

お知らせ

【出版】中井遼教授が新著『ナショナリズムと政治意識 「右」「左」の思い込みを解く』を刊行

2024.05.10 (金)

ニュース

お知らせ

ジラルデッリ青木美由紀先生(ITU)が『季刊アラブ』に在イスタンブル旧日本大使館秘話を寄稿

2024.04.30 (火)

ニュース

お知らせ

2024年4月 メディア出演掲載情報(4月30日更新)

2024.04.01 (月)

ニュース

お知らせ

【着任】中井遼教授

2024.03.31 (日)

ニュース

お知らせ

2024年3月 メディア出演掲載情報(3月31日)

2024.02.29 (木)

ニュース

お知らせ

2024年2月 メディア出演掲載情報(2月29日更新)

2024.01.31 (水)

ニュース

お知らせ

2024年1月 メディア出演掲載情報(1月31日更新)

2023.12.31 (日)

ニュース

お知らせ

2023年12月 メディア出演掲載情報(12月31日更新)

2023.12.23 (土)

ニュース

動画配信

日経Think!主催「2024年大予測 激動の世界を読み解く」に登壇(池内教授・小泉准教授)

2023.12.22 (金)

ニュース

報告書公開

『2024年版PHPグローバル・リスク分析』の取りまとめに参加

2023.12.21 (木)

ニュース

報告書公開

ROLESCast第12・13回「ハマースによる越境攻撃とイスラエル情勢」「イスラエル・ハマース戦争1ヶ月」が『フォーサイト』で記事化

2023.11.30 (木)

ニュース

お知らせ

2023年11月 メディア出演掲載情報(11月30日更新)

2023.10.31 (火)

ニュース

お知らせ

2023年10月 メディア出演掲載情報(10月31日更新)

2023.09.30 (土)

ニュース

お知らせ

2023年9月 メディア出演掲載情報(9月30日更新)

2023.09.22 (金)

動画配信

トーク

ROLESCast #011 アゼルバイジャンの「対テロ作戦」− 紛争の背景と今後

2023.09.21 (木)

動画配信

トーク

ROLESCast#010 金正恩の訪露と朝露関係−「戦略・戦術的協力強化」の現状と展望

2023.08.31 (木)

ニュース

お知らせ

2023年8月 メディア出演掲載情報(8月31日更新)

2023.07.31 (月)

ニュース

お知らせ

2023年7月 メディア出演掲載情報(7月31日更新)

2023.06.30 (金)

ニュース

お知らせ

2023年6月 メディア出演掲載情報(6月30日更新)

2023.05.31 (水)

ニュース

お知らせ

2023年5月 メディア出演掲載情報(5月31日更新)

2023.04.30 (日)

ニュース

お知らせ

2023年4月 メディア出演掲載情報(4月30日更新)

2021.09.04 (土)

ニュース

報告書公開

ROLESCast第3回が『フォーサイト』で記事化

2021.09.04 (土)

ニュース

報告書公開

ROLESCast第3回が『フォーサイト』で記事化

構成メンバー

小泉悠 Yu KOIZUMI

ロシア・旧ソ連諸国の軍事・安全保障政策 国際関係論

早稲田大学大学院修士課程を修了後、民間企業、外務省専門分析員等を経て、2009年、未来工学研究所に入所。2017年に特別研究員となり、2019年2月まで勤務。

この間、外務省若手研究者派遣フェローシップを得てロシア科学アカデミー世界経済国際関係研究所に滞在したほか(2010-2011年)、国立国会図書館調査及び立法考査局でロシアの立法動向の調査に従事した(2011-2018年)。

2019年3月、東京大学先端科学技術研究センター特任助教(グローバルセキュリティ・宗教分野)に就任し、2022年1月より同専任講師。2023年12月より現職。専門は安全保障論、国際関係論、ロシア・旧ソ連諸国の軍事・安全保障政策。

笹川平和財団上席フェローを兼任。

Research Map

池内恵 Satoshi IKEUCHI

イスラーム政治思想 中東政治

「体制間競争の時代における日本の選択肢」事業総括

中東・イスラーム世界のオルターナティブに関する分科会・座長

立田由紀恵 Yukie TATTA

ボスニアの宗教と民族間関係 宗教学

中東・イスラーム世界のオルターナティブに関する分科会・幹事

インド太平洋交通安全保障に関する分科会・幹事

政策シミュレーション研究プロジェクト・幹事

Specially Appointed Researcher

職歴

2024年 - :東京大学 先端科学技術研究センター 特任研究員

2024年 - :多摩大学 グローバルスタディーズ学部 非常勤講師

2020年 - 2023年:多摩大学 グローバルスタディーズ学部 非常勤講師

2018年 - 2020年:多摩大学 グローバルスタディーズ学部

鍛治一郎 Ichiro KAJI, Ph.D.

日本政治外交史 日米関係史

米国・既存秩序の動揺に関する分科会・幹事

学位

博士(法学)(2021年3月, 大阪大学)

職歴

2021年4月 - :東京大学 先端科学技術研究センター 特任研究員

2021年4月 - 2023年3月:大阪大学 COデザインセンター 招へい研究員

2018年6月 - 2021年3月:大阪大学 COデザインセンター 特任研究員

(研究室OB)山口亮 Ryo HINATA-YAMAGUCHI, Ph.D.

アトランティック・カウンシル(米)スコウクロフト戦略安全保障センター上席客員フェロー

パシフィック・フォーラム(米)上席客員フェロー

インド太平洋地域安全保障問題

防衛戦略論

交通政策論

インド太平洋交通安全保障に関する分科会・座長

政策シミュレーション研究プロジェクト・座長

長野県佐久市出身。専門は防衛政策、安全保障、国際政治、比較政治、交通政策。オーストラリア国立大学アジア研究学部卒、同大大学院戦略防衛研究科修士課程修了(豪)、ニューサウスウェールズ大学大学院キャンベラ校人文社会研究科博士号取得(豪)。パシフィックフォーラム研究フェロー(米)、ムハマディア大学マラン校客員講師(尼)、釜山大学校経済通商大学国際学部客員教授(韓)、2021年8月ー2024年8月にかけて東京大学先端科学技術研究センター特任助教(グローバルセキュリティ・宗教分野)。同年9月より現職。

Twitter: @tigerrhy

Instagram: https://www.instagram.com/tigerrhy/

Blog: https://note.com/tigerrhy/

国末憲人 Norito KUNISUE

欧州政治、紛争研究

1963年岡山県生まれ。1985年、大阪大学卒業。1987年に紀行「アフリカの街角から --サバンナ人間紀行」で第3回ノンフィクション朝日ジャーナル大賞優秀賞を受賞。同年、パリ第二大学新聞研究所を中退し、朝日新聞社に入社。

富山・徳島・大阪・広島での支局勤務を経て、パリ支局員(2001〜2004年)、外報部次長(2005~2007年)、パリ支局長(2007~2010年)。論説委員、GLOBE副編集長等を経て、GLOBE編集長(2016~2019年)、ヨーロッパ総局長(2019年~2022年)、編集委員(ヨーロッパ駐在、2022~2023年)、論説委員(2023年)

この間に青山学院大学文学部フランス文学科で非常勤講師も務める(2015〜2018年)。

代表的な連載署名記事に「バービー誕生」全5回、朝日新聞社会面(1994.09.26-09.30)、「平和のメッセージ」全 10 回、朝日新聞広島版(1996.08.26-09.05)、「バグダッドに生きる」全 5 回、朝日新聞国際面(2003.02.12-02.16)、「生きている遺産 消えた村から」全 6 回、朝日新聞夕刊(2009.04.18-04.24)、「生きている遺産 モロッコの広場から」全 5 回、朝日新聞夕刊(2009.07.13-09.17)、「端っこをたどって」全 10 回、朝日新聞夕刊(2014.05.26-06.06)、「黒い大地をたどって」全 10 回、朝日新聞夕刊(2016.10.24-11.07)、「ナゴルノカラバフ往還記」全 5 回、朝日新聞夕刊(2020.12.21-12.25)、「ボスニア 分断の現在地」全 4 回、朝日新聞国際面(2021.02.24-02.27)、「チェルノブイリ、廃虚の街から」全 5 回、朝日新聞夕刊(2021.06.21-06.25) 等がある。

定期連載コラムに、『朝日新聞』「ザ・コラム」(2016.03-2017.09)、『朝日新聞』「日曜に想う」(2021.03-2023.10)、月刊『ふらんす』「アクチュアリテ」「フランス政治を嗤え」(2001-2014)等がある。

朝日新聞論説委員の傍ら、2023年7月〜12月に東京大学先端科学技術研究センター客員上級研究員を兼任する。2023年12月末に朝日新聞社を退社、2024年1月より現職。

刊行物

2026.01.29 (木)

論文

Shinji YAMAGUCHI "China’s diplomacy in Central Asia: the logic of internal politics coupled with the logic of great power competition"

2026.01.22 (木)

コメンタリー

第2回 東シナ海対話フォーラム(那覇会議) 開催報告

2026.01.14 (水)

論文

油本真理「ロシアにおける戦争と母の声:「兵士の母委員会」の軌跡」(ROLES REPORT No.52)

2026.01.13 (火)

論文

長谷川雄之「ロシア海洋参議会を巡る国内政治:造船・海軍戦略・海洋調査」(ROLES REPORT No.50)

2025.12.24 (水)

論文

ROLES REVIEW Vol. 7 「外交・安全保障シンクタンクはどこへいく?」(2025年12月)

2025.12.19 (金)

報告書

ROLES中国 外交・安全保障提言を公表

2025.12.19 (金)

報告書

ROLES中東 外交・安全保障提言を公表

2025.12.19 (金)

報告書

ROLESロシア・ウクライナ外交・安全保障提言を公表

2025.08.28 (木)

論文

衛星画像を用いた露朝・中朝国境の現状分析(ROELS REPORT No.45)

2025.07.28 (月)

コメンタリー

「中東の『恐怖の均衡』が崩れた」 フランス国際関係研究所専務理事に聞く

2025.07.25 (金)

コメンタリー

L'équilibre de la terreur a été rompu / Interview avec Marc Hecker

2025.03.26 (水)

論文

齋藤 竜太「中央アジアとアフガニスタンの水問題:SIC-ICWC作成のレポートを基に」 (ROLES REPORT No. 38)

2025.03.24 (月)

論文

加藤 美保子「OSCE Documentation Centre in Prague (DCiP)での調査について」 (ROLES REPORT No. 37)

2025.03.21 (金)

論文

齋藤 竜太「拡大する中央アジアの動向と限界:ウズベク・アフガン国境とカザフスタンから」 (ROLES REPORT No. 36)

2025.03.19 (水)

論文

伊藤 庄一「中央アジアの新たな地政学ダイナミズム:重要鉱物と日米協力の可能性」 (ROLES REPORT No. 35)

2025.03.17 (月)

論文

Maria TANAKA "Insights from the 7th Asia Future Conference ‘Revitalization and Reconnection’" (ROLES REPORT No. 34)

2025.01.25 (土)

コメンタリー

北朝鮮で新たな海洋・海軍インフラの建設 - 新浦市の画像分析 -(ROLES SAT ANALYSYS No.15)

2025.01.10 (金)

コメンタリー

ロシア、北朝鮮の鉄道輸送活発化と豆満江自動車橋建設の兆候(ROLES SAT ANALYSYS No.14)

2024.12.29 (日)

コメンタリー

ベラルーシに配備されたロシアの戦術核弾頭保管施設の現状(ROLES SAT ANALYSYS No.13)

2024.12.11 (水)

コメンタリー

カムチャッカ半島の露原潜基地に関する観測手法と新動向(ROLES SAT ANALYSYS No.12)

2024.12.07 (土)

コメンタリー

国際ワークショップ「東シナ海対話フォーラム」の意義と展望 ―東京・沖縄・台湾のさらなる相互理解・協力のために―

2024.11.25 (月)

コメンタリー

ロシア北極圏における核実験場の動向 その2(ROLES SAT ANALYSYS No.11)

2024.09.28 (土)

論文

内田州「ロシアによるウクライナ侵攻を紐解くためのジョージア情勢:なぜ、ウクライナの朋友であるジョージアが親ロシア的外交方針を取っているのか?」(ROLES REPORT No.31)

2024.09.18 (水)

コメンタリー

ロシア北極圏における核実験場の動向(ROLES SAT ANALYSYS No.10)

2024.09.03 (火)

コメンタリー

富澤寿則「ハクティビストによる日本へのサイバー攻撃とその対策 ~地政学的緊張の高まりを背景として」(ROLES Commentary No.33)

2024.08.07 (水)

コメンタリー

田中祐真「ジョージアでの「ロシア法」の採択と2024年議会選挙 ―世論調査から見る国民の姿勢―」(ROLES Commentary No. 30)

2024.07.31 (水)

コメンタリー

ロシア北極圏における中国空軍機の展開(ROLES SAT ANALYSIS No. 9)

2024.07.29 (月)

コメンタリー

国末憲人「フランス総選挙の背景と安全保障環境」(ROLES Commentary No. 29)

2024.07.16 (火)

コメンタリー

田中祐真「2022年夏以降のウズベキスタン内政の動き ―「改革者」の権威主義への回帰?―」(ROLES Commentary No. 26)

2024.06.01 (土)

コメンタリー

南シナ海における中国の活動(ROLES SAT ANALYSIS No. 8)

2024.05.27 (月)

コメンタリー

豊田耕平「日本・中東エネルギー協力の未来」(ROLES Commentary No. 22)

2024.05.22 (水)

コメンタリー

ROLES SAT ANALYSIS No.7 中国に核実験実施の動き ー Lop Nur核実験場の画像分析 ー

2024.04.08 (月)

コメンタリー

ROLES SAT ANALYSIS No.6 ロシアのウクライナ侵攻を振り返る (2年間の変化)

2024.04.08 (月)

コメンタリー

ROLES SAT ANALYSIS No.5 ロシアのウクライナ侵攻を振り返る (2023年)

2024.04.06 (土)

コメンタリー

ROLES SAT ANALYSIS No.4 ロシアのウクライナ侵攻を振り返る (2022年)

2024.03.04 (月)

論文

ROLES REPORT No.30 衛星画像を用いた中国の戦略核戦力増強の現状に関する分析

2024.02.26 (月)

コメンタリー

ROLES COMMENTARY No. 14 西山美久・田中祐真「ロシア・ウクライナ戦争下における中央アジア情勢」

2024.02.01 (木)

コメンタリー

ROLES SAT ANALYSIS No.3 中国内陸部における ICBM サイロ建設の状況(3)

2023.12.15 (金)

コメンタリー

ROLES SAT ANALYSIS No.2 中国内陸部における ICBM サイロ建設の状況(2)

2023.11.24 (金)

コメンタリー

ROLES SAT ANALYSIS No.1 中国内陸部における ICBM サイロ建設の状況(1)

2023.09.11 (月)

コメンタリー

ROLES Commentary No.10 田中祐真「ウクライナ国防相の人事交代 ―レズニコフ退任とウメロフ就任の背景―」

2023.06.16 (金)

論文

ROLES REPORT No.25 桒原響子「カナダの偽情報対策にみる 成果と課題: 日本へのインプリケーション」

2023.06.01 (木)

コメンタリー

ROLES Commentary No.9 田中祐真「ゼレンスキー政権におけるウクライナ大統領府の存在 ―イェルマーク長官への権力の集中―」

2023.05.08 (月)

コメンタリー

ROLES Commentary No.8 田中祐真「中・ウクライナ首脳電話会談前後の動きから読み取れるウクライナの最近の対中姿勢」

2023.04.28 (金)

論文

ROLES REPORT No.24 田中祐真「ポーランドの対ウクライナ姿勢―ウクライナとの『連帯』における政治的・心情的背景―」