プロジェクト / 分科会一覧 Projects / Working Groups

外交・安全保障調査研究事業費補助金「『ポスト・ウクライナ』世界を生き抜くための外交・安全保障の構想と研究能力の抜本的強化」

2023年度より、外務省の外交・安全保障調査研究事業費補助金を得て「『ポスト・ウクライナ』世界を生き抜くための外交・安全保障の構想と研究能力の抜本的強化」を開始しました。

2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵略を受けて、日本の外交・安全保障政策のあり方について検討するための大型プロジェクトです。日本の地域研究力を底上げするとともに、新たな形態・手法の安全保障政策研究にも果敢に挑戦していきます。

2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵略を受けて、日本の外交・安全保障政策のあり方について検討するための大型プロジェクトです。日本の地域研究力を底上げするとともに、新たな形態・手法の安全保障政策研究にも果敢に挑戦していきます。

研究会「先端科学技術と安全保障」

ROLESでは東京大学と先端科学技術研究センターの幅広い分野に及ぶ研究者の知的リソースを活用し、文理融合・横断の共同研究を積極的に提案しています。「『ポスト・ウクライナ』世界を生き抜くための外交・安全保障の構想と研究能力の抜本的強化」では、先端科学技術の発展が外交・安全保障とその研究に及ぼす影響を対象にする研究会「先端科学技術と安全保障」を設定しました。池内恵教授(グローバルセキュリティ・宗教分野)、小泉悠准教授(国際安全保障構想分野)が、新興科学技術が外交・安全保障に及ぼす影響に着目し対象化しつつ、自らも新しいテクノロジーとツールを用いて安全保障研究を推進し、その積極的な成果発信を試みます。ROLESは東京大学の内外で常時活発に行われている、学部や領域を横断した共同研究に参加し、下記のようなテーマで文理融合・横断の外交・安全保障研究を実験しています。(1)「国際紛争のデータ・ビジュアライゼーション」(2)「ロボティクス・仮想現実・拡張現実が変える戦争と平和」(3)「フェイクニュースと国際世論」(4)「AIはゲーム・チェンジャーか?」(1)「国際紛争のデータ・ビジュアライゼーション」ROLESは東京大学大学院情報学環・学際情報学府の渡邉英徳教授と文理横断・融合のコラボを行い、地理空間情報を総合的に把握し利用した、外交・安全保障研究の新たな様式を考案し、提示します。衛星画像や古地図・記録写真、それらのビッグデータや機械学習等を用いて、ロシア・ウクライナ戦争やガザ紛争などによる被害状況、2023年2月のトルコ・シリア地震などの自然災害の影響、外交・安全保障・国際関係の歴史的事象を、「見える化(ビジュアライズ)」する手法と実例を提案します。(2)「ロボティクス・仮想現実・拡張現実が変える戦争と平和」ROLESは東京大学先端科学技術研究センターの稲見昌彦教授(身体情報学・身体拡張工学・自在化技術・ゲーミフィケーション・エンタテインメント工学)、門内靖明准教授(身体情報学・高周波工学) と協力し、ロボティクスや仮想現実・拡張現実が外交・安全保障に及ぼす影響を、文理融合・横断の手法を開発しながら解明します。東京大学先端科学技術研究センターの稲見昌彦教授(身体情報学・身体拡張工学・自在化技術・ゲーミフィケーション・エンタテインメント工学)、門内靖明准教授(身体情報学・高周波工学) と協力し、ロボティクスや仮想現実・拡張現実が外交・安全保障に及ぼす影響を、文理融合・横断の手法を開発しながら解明します。

ロボティクス・VR・ARと安全保障

(3)「フェイクニュースと国際世論」ROLESでは国際政治をめぐる各国や国際的な世論に、SNSなどの新興メディア・ツールが及ぼすプロセスに主体的・積極的に関わり、実地に経験・知見を蓄積し、文理融合の分析手法を開発して体系的・組織的に対照化することを目指しています。(4)「AIはゲーム・チェンジャーか?」ROLESはAIの発展が外交・安全保障に及ぼす影響を、非欧米諸国やG7以外の大国やグローバル・サウス諸国の動向を踏まえながら研究します。2024年9月にはUAEアブダビのTRENDS Research & Advisoryと提携し、国際会議「持続的な安全保障とその先:人工知能(AI)の役割」を開催しました。

国際会議「AIと持続的な安全保障」2024年9月

研究会「情報・認知領域の安全保障」

2022年の国家安全保障戦略改訂により、日本でも情報・認知領域が安全保障の一分野として公的に位置付けられました。しかし、情報・認知領域の安全保障に関する取り組みはいまだに十分とは言えません。これまでは言語の壁に守られてきた日本の情報空間ですが、AIの発達はこうした状況を大きく変える可能性があります。また、情報・認知領域に関して過度な規制を行えば、これは言論・思想の統制という極めて望ましくない事態を引き起こし、安全保障政策が守るべき社会の民主的ありようを損なうことになります。以上のような複雑な状況の中で、情報・認知領域安全保障に関する最新の研究動向を把握し、具体的な政策提言にもつなげていくことが本分科会の目的です。

研究会「安全保障政策研究のための衛星画像分析」

「『ポスト・ウクライナ』世界を生き抜くための外交・安全保障の構想と研究能力の抜本的強化」の一部として設置されたものです。高分解能の光学衛星画像と合成開口レーダー(SAR)画像を使用し、これらの情報を地域研究や安全保障研究の知見と結びつけることを目指します。特に日本周辺の安全保障環境を理解し、適時に情報を発信する体制を整えるため、中国、北朝鮮、極東ロシア、その他のインド太平洋地域に重点を置いた分析を目指しています。

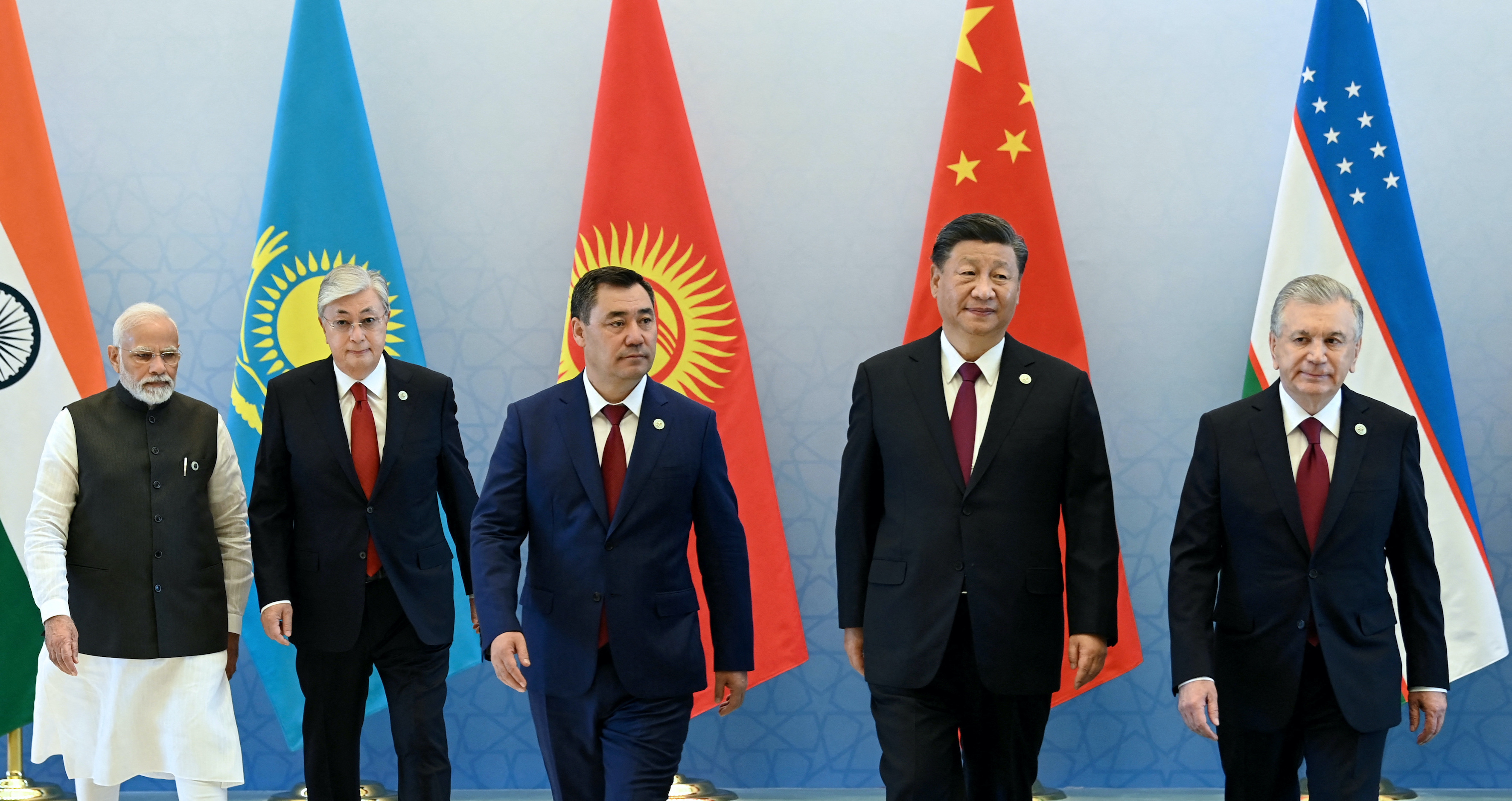

研究会「広域中央アジアの重畳化する安全保障環境」

広域中央アジア(GCA)は、環境安全保障、エネルギー安全保障、海洋安全保障、テロ問題、サイバーセキュリティといった諸課題に直面しており、中国は一帯一路構想(BRI)や上海協力機構(SCO)を通じてこの地域での存在感を高めています。本分科会はGCAという地域概念に基づいて、これら安全保障上の諸課題の相互作用に重点をおいて研究を推進します。

研究会「中東・イスラーム世界の多極化と均衡」

中東・イスラーム世界は「イスラーム国」等の過激主義の拡散や、部族・地域・民族による細分化された領域支配が行われる混沌とした状況にあると共に、イランやトルコなど地域大国の主導する地域秩序の再編や、イスラエルやサウジアラビアを軸とした結集軸の形成が試みられています。本分科会では、中東・イスラーム世界の新秩序の形成を見届けていきます。

研究会「ユーラシア諸地域の内在論理」

本分科会では中国を中心としたユーラシアの権威主義体制諸国に関する研究を行います。特に、個別の国・地域だけでなく、それらの国・地域間の関係性を実態に即して観察し、分析することに重点を置きます。また、米中対立や中露連携といった大国間政治だけで説明しきれない複雑なダイナミクスにも光を当てます。

研究会「ロシア・ウクライナ戦争の背景・展望・帰結」

ロシアによるウクライナ侵略は、大規模国家間戦争が現実の脅威であり続けていることを改めて突きつける事態でした。では、この戦争は何故起きたのか、防ぐことはできなかったのか、将来の日本の安全保障に対する示唆は何か、などを地域研究と安全保障研究の知見を総合して掘り下げることを本分科会では目的としています。

サブユニット「ロシアの内政研究会」

本サブユニットでは、長期化するウクライナ戦争下におけるロシア内政について調査・研究を進めています。

外交・安全保障調査研究事業費補助金「国際理念と秩序の潮流:日本の安全保障戦略の課題」

2023年度より、外務省の外交・安全保障調査研究事業費補助金を得て「国際理念と秩序の潮流:日本の安全保障戦略の課題」を開始しました。

既存の国際理念に基づく秩序が大きく変化し、異なる理念や価値観に基づく秩序観を掲げる勢力が競合する「体制間競争」が激化している中での、日本の国際的立ち位置と戦略のあり方について検討するための大型プロジェクトです。

研究会「紛争解決の理論と実践」

趣旨「紛争解決の理論と実践(Theory and Practice of Conflict Resolution: TPCR)」研究会は、現代の世界でのさまざまな武力紛争を調査し、紛争解決の理論と実践の現状を分析・評価し、可能な限り政策的含意のある視座を提示していきます。ヨーロッパ、中東、アジアなどで起こっている武力紛争を対象とする地域横断的な視点を導入します。ユーロ大西洋安全保障とインド太平洋安全保障の関連性を考慮しながら、現代世界の構造的な緊張を検証する国際社会全体を見渡す構造的な視点も発展させていきます。TPCR研究会は、紛争解決と平和構築に貢献する新しい解決策を提案することを目指していきます。この研究会における紛争解決の理論に関する議論には、紛争分析、仲介、国家建設、平和構築などを含めていきます。これらの分野はいずれも、冷戦終結後に大幅に発展しました。その発展は、軍事介入、国際平和活動、開発、人道支援などの紛争解決に関する政策的実行の進展と同時に起こりました。しかし21世紀になって始まった「グローバルな対テロ戦争」などの新しい現象は、武力紛争の様相を変えました。ロシア・ウクライナ戦争やガザ危機を含む現在進行中の武力紛争は、既存の紛争解決理論に新たな視座を加えることの必要性を示しています。近年主流となっている「国際的な国内紛争」型の複雑な武力紛争を分析し、対応策を検討していくためには、既存の仕組みを超えた議論が喚起されなければなりません。このTPCR研究会では、どのような新しい理論的枠組みが、現代の武力紛争の複雑な現実をより適切に捉えていけるのかを検討していきます。国際平和活動によって代表される紛争解決の実践は、急激な変化を遂げています。国連の平和維持活動は重要な手段であり続けていますが、予算と人員が大幅に削減され、21世紀初頭に持っていた重要性を失っています。21世紀の冒頭で教科書的に信奉された国際平和活動の方法は、時代遅れなものとなっています。その一方で、過去30年間で、(準)地域組織や有志連合などを介在させた様々な非国連の平和活動が頻繁に設立されてきました。柔軟なパートナーシップの組み合わせを通じて、紛争解決の活動を国際的な安全保障措置と結びつける必要性が高まっています。TPCR研究グループは、世界の変化する現実に対応した新しい国際平和活動の政策論を見出すことも目指しています。研究グループの最初の主要な焦点は、ウクライナの長期的な再建計画を含む、紛争解決の見通しと可能性にあります。構造的な視点として、インド太平洋とユーロ大西洋の間の関連性を理論化し、これらの地域での新しい紛争解決の政策を探求します。研究グループは、さらに他のアフリカ、中東、南アジア、東アジアの事例について議論するために、少なくとも3年間活動します。活動1. 定期的なマンスリー会合:TPCR研究会は、定期的な月例会合を開催しています。現時点では、主要な定期メンバーがオンラインで参加し、ウクライナに関連する問題に焦点を当てた議論をしています。議論の結果は、公開会議やROLESのコメント、ROLESレビューなどで発表します。

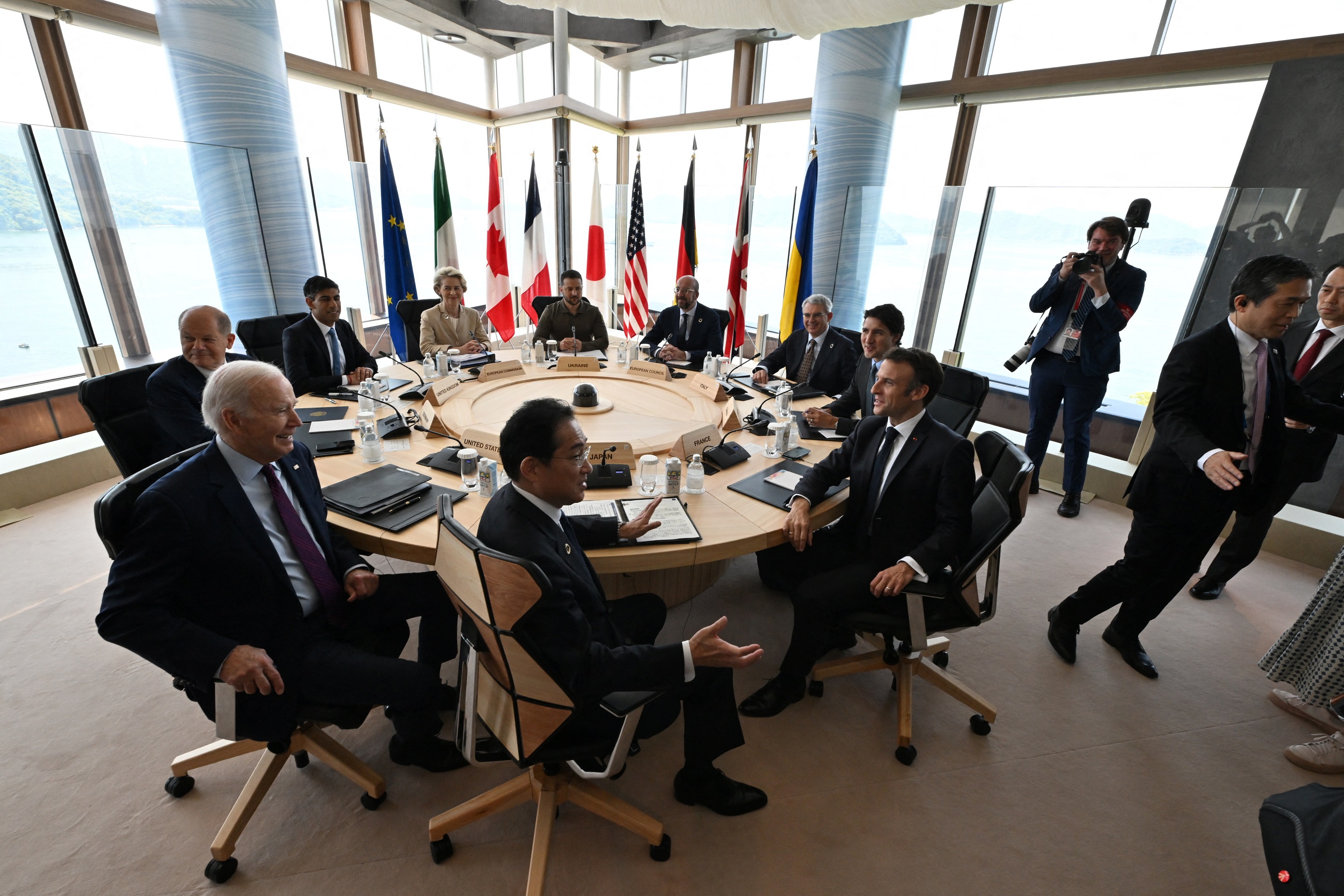

2. 不定期のトピカル会合:不定期に開催されるトピカル会合を通じて、現代の武力紛争や紛争解決政策の事例について議論します。TPCR研究会は、現代世界の事象の変化に応じて、その時々で重要なテーマを決め、内容にそった参加者とともに、議論を深めていきます。議論の結果は、公開会議やROLESのコメント、ROLESレビューなどで発表します。3. 海外でのアドホック会合:海外の機関とのパートナーシップを活用して、海外で会合を催します。TPCR研究会では、特に自由で開かれたインド太平洋(FOIP)と現代世界の構造的な緊張について焦点をあて、同じ関心を持つ海外機関との間で、紛争解決に関連する議論を行います。議論の結果は、公開会議やROLESのコメント、ROLESレビューなどで発表します。論点1. ロシア・ウクライナ戦争の終結の条件は何か。TPCR研究会では、W・ザートマン「成熟」理論などを検討して終結のイメージを模索しながら、ウクライナにとっての紛争解決の条件を理論と政策の両面から検討する。より具体的には、「抑止」の整備の重要性に注目し、それに対して日本などの支援国が提供できる「平和の保証」の仕組みなどに関する政策課題を精査する。2. 現代世界で多発している武力紛争の多くが、「国際的な内戦」と呼ぶべき国際紛争と国内紛争の要素が混在した戦争である。典型例がウクライナやガザにおける戦争だが、その他の武力紛争の事例を見ても、国際紛争と国内紛争のどちらかの性格だけを持っている戦争などはほとんど存在しない。両者の人工的な区別に依拠した紛争解決の理論は、21世紀の現実に対応できない。この問題意識を持ちながら、中東からアフリカにかけての武力紛争多発地帯の武力紛争の各事例を分析していく。それぞれの事例における日本の平和貢献の政策などを通じた関与のあり方も、大きな政策課題になるだろう。3. 現代世界の構造的な対立の構造は、現在の個々の武力紛争に影響を与えているだけでなく、将来の武力紛争の潜在的な原因として存在している。米中の超大国間の競争関係、G7に代表される工業先進国とBRICSに代表される新興国の間の確執、リベラルな国際秩序を標榜する欧米諸国とグローバルサウスが主導する国際秩序の刷新を追求する非欧米諸国の間の構造的対立は、今後さらに深刻化していくことが予測される。TPCR研究会は、日本外交が掲げる「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の視点を重視しながら、現代世界の構造的対立を分析しつつ、望ましい外交政策の方向性を模索していく。研究会メンバー

・正規メンバー | 所属・肩書き- 篠田英朗(座長) | 東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授・東京大学(ROLES)客員上級研究員<ウクライナ共同研究>- 吉崎知典 | 東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授- Fedorchenko-Kutuyev Pavlo | Professor at the Department of Social Sciences, Kyiv School of Economics, Adjunct Professor of Sociology and Sociology Department Chair, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute (KPI)- Anna Mykolayivna Ishchenko | Senior Lecturer and Deputy Dean of FSP for international activities, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute (KPI)- Olena Akimova Kasatnika | Docent and Acting Dean of the Faculty of Sociology and Law, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute (KPI)- Iurii Perga | Associate Professor and Vice-Dean for Research and Innovation, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute (KPI)- Philip Shetler-Jones | Senior Research Fellow for Indo-Pacific Security, Royal United Services Institute (RUSI)<東アフリカ共同研究>- 井上実佳|東洋学園大学教授- Simon Nyambura | IGAD Leadership Academy- Markos Rike | former State Minister of MFA Ethiopia, former Ambassador of Ethiopia to Japan and Egypt- Yonas Ashine | Head of the Department of Political Science and International Relations, Addis Ababa University- Abdifatah Aden Abdi | Peacebuilding and Conflict Advisor, Ministry of Interior, Federal Affairs and Reconciliation [MOIFAR], Somalia- Abdooulkader Houssein Mohamed | Research economist at the Institute of Political and Strategic Studies [IEPS] at the Center for Studies and Research of Djibouti [CERD])- Stephen Mogaka | Independent Consultant based in Nairobi, Kenya who specializes in the international relations and the political economy of Eastern Africa- Rosalind Nyawira | Former Director of the National Counter Terrorism Center, Kenya<南アジア共同研究>- 登利谷正人|東京外国語大学大学院総合国際学研究院准教授- Harinda R. Vidanage | Director, Centre for Strategic Assessment, General Sir John Kotelawala Defence University - Chaminda Padmakumara | Professor and Head of Department of International Relations, University of Colombo- Nilanthan Niruthan, Executive Director, Centre for Law and Security Studies (CLASS) - K. A. Sandunika Hasangani | Senior Lecture, Open University- Sahani Welikala | Managing Director, Conley Teas & Student of International Relations) - Ajith Balasooriya | University of Colombo - Md Jahangir Alam | University of Dhaka - Ali Aqa Mohammad Jawad | Program Coordinator, HPC

刊行物・ROLES Report 48:「危機にある 国際刑事裁判所 (ICC)国際政治の荒波にさらされて」https://roles.rcast.u-tokyo.ac.jp/publication/2025123148 ・ROLES Report 47: Agendas for Conflict Resolution in Eastern Africahttps://roles.rcast.u-tokyo.ac.jp/en/publication/2025123147・ROLES Report 46: South Asia from the Perspective of Geopolitics and Conflict Resolution https://roles.rcast.u-tokyo.ac.jp/en/publication/2025123146・Hideaki Shinoda and Pavlo Fedorchenko-Kutuyev (eds.), The Imapcts of the Russo-Ukrainian War: Theoretical and Practical Explorations of Policy Agendas for Peace in Ukraine (Springer, 2025).

・ROLES Commentary No.37: Mahfuz Kabir and Shanjida Shahab Uddin, "FOIP and BIG-B: Bangladesh in Perspective"

・ROLES Commentary No.28: Abdifatah Aden Abdi, "Somalia's Perspective on the Free and Open Indo-Pacific: A Path to Peace and Conflict Resolution"・ROLES Commentary No.27: Philip Shetler Jones, "A common problem of status quo vs. revolutionary foreign policies narrows the scope for conflict resolution in the Indo-Pacific and the Euro-Atlantic"・ROLES Working Papers [日本語版] オレナ・アキモヴァ、イウリイ・ペルガ、アンナ・イシュチェンコ 「紛争地域における地域(コミュニティ)レジリエンス:紛争解決と復興の可能性の要因を探る」・ROLES Working Papers [日本語版] 篠田英朗 「紛争解決の理論と実践の批評的な検討:『国際的な国内武力紛争』にはどのようにアプローチすべきか?」・ROLES Working Papers: Olena Akimova, Iurii Perga and Anna Ishchenko: "Local (community) Resilience in Conflict zone Regions: in the search for Factors of Conflict resolution and Recovery Potential"・ROLES Working Papers: Hideaki Shinoda: "A Critical Examination of Theories and Practices of Conflict Resolution: How do we approach "international intra-state armed conflicts"?"・ROLES COMMENTARY No.21 篠田英朗「ガザ危機に直面する日本が追求すべきこと」Conference Papers: 2024.05.22 (Web.): Hideaki Shinoda: "What Japan Should Pursue in the Face of the Gaza Crisis"・ROLES COMMENTARY No.12 ユーリー・ペルガ「ロシア・ウクライナ戦争の政治的影響の評価」・ROLES COMMENTARY No.11 パブロ・フェルドルチェンコ - クトゥエフ/篠田英朗「ウクライナ戦争という名称の問題性」・ROLES Insights Number 2023-4:The Problematic Nature of the Naming of the "Ukraine War"・ROLES Insights Number 2023-03:”Shifting Trust: Ukrainian Sentiments Towards Social Institutions Before and During War”・ROLES Insights Number 2023-02:”Assessment of the Political Impact of the Russo-Ukraine War”

研究会「宗教と国際秩序」

本研究会は、宗教に焦点を当てたアジア各国、ロシア・東欧を含む欧州、北米の地域研究者と日本の現代社会における宗教の研究者により構成されます。国際社会における諸問題を背景にある宗教から理解するとともに、日本の現代社会の価値観について国際的に発信することを目指します。

サブユニット「国際政治とリーダーシップ」

本サブユニットでは、さまざまな地域の専門家が集い、国際政治におけるリーダーシップの役割について調査・研究を進めています。特に、1970年代から80年代にかけての冷戦変容期に着目しながら、国際政治における政治的リーダーの果たす役割の意義と限界を分析することで、よりニュアンスに富んだ国際政治の理解を目指しています。

研究会「日本の価値観外交の検証と再構築」

本研究会では、現在の国際情勢のなかで日本外交がどのような役割を果たしていくのかを議論し、発信します。欧米を中心とした主要国・先進国と、中国・ロシアなどといった権威主義国家などが争う「国家間競争」の時代において、日本はどのような思想的な裏付けをもって外交を展開していくべきか。本研究会は、これまでの日本の歴史的なあゆみを考察しながら、日本が世界に対して訴えるべき価値観外交はなにかについて研究します。

SG2「海洋・交通の安全保障の構想」

国際研究会1「インド太平洋の安全保障構想」は4つのサブグループ(SG)から構成されます。SG2「海洋・交通の安全保障の構想」では、国内外の専門家を集い、人的交流・貿易等において重要である海洋領域と交通システムへの脅威や脆弱性について議論する。特に、自由で開かれたアジア・大洋州の観点から海洋と国際交通システムに焦点を当て、軍やテロ・犯罪組織による脅威だけでなく、非伝統安全保障問題の相互影響、そして「複合一貫輸送システム」から生まれる安全保障問題について、研究報告や制作シミュレーションを通じて分析します。

2/1.5トラック協議・政策/戦略対話

ROLESは、ヨルダン大学戦略研究センター(CSS)と協力し、ヨルダンのアンマン・アカバ・死海沿岸等を舞台にして大規模な国際会議を年に一回以上開催し、中東各地から研究者や政府高官、企業人を招き、中東の平和と安定、地域秩序の形成に日本が戦略的に関与し、議論を方向づけるためのプラットフォームを形成します。また、毎年秋にイスタンブールに各国から研究者・政府高官・企業人が集まり中東の地域情勢を分析する「イスタンブール戦略対話」を主催します。中東の有力シンクタンクと協力し、それらの機関の年次大会を東大先端研にて開催し、各国から要人・研究者・企業人を招き、中東諸国とアジェンダ・セッティングを協業します。

研究会「インド太平洋の安全保障構想」

本国際研究では、国内外の著名な専門家を集い、近年のインド・太平洋における安全保障環境について考えます。特に、防衛情勢やハイブリッド戦争だけでなく、海洋と交通、エネルギー、環境・人間の安全保障、新興技術技術と経済安全保障等、インド太平洋地域における安全保障問題を包括的に考え、我が国としてどう対処するべきかについて、研究報告や政策シミュレーションを通じて分析します。

研究会「安全保障協力体制の構想」

本研究会では国内外の専門家を集い、米中間競争の間で、日本が日米関係を基軸にし、如何に多国間安全保障協力に取り組むべきかについて考えます。特に、中国と適切な距離を保ちながらアジア太平洋やNATO諸国と協力して国際秩序の維持、安全保障を確保していく方策を国際的な視座で議論します。

研究会「『西側』の論理の検証と再構築」

本研究会は、「西側」先進国の政治や外交に焦点を当てます。現在、自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配といった普遍的価値を遵守する先進国・主要国は、内部で政治・社会の動揺、外部からは中国やロシアなどといった権威主義国家からの脅威にさらされています。本研究会は、こうした状況にある先進国がとるべき政策について議論し、発信していきます。

研究会「エネルギー国際秩序における日本の立場」

脱炭素化に向けた技術開発と標準化の競争と、各国・各地域の市場動向、中東・アフリカ情勢やロシア・ウクライナ戦争などの地政学的要因の双方に影響されて形成されるエネルギー国際秩序の中での日本の置かれた条件を把握した上で、エネルギー国際秩序の形成に日本が積極的・主導的に関与していく道筋を考察していきます。

外交・安全保障調査研究事業費補助金「自由民主主義秩序を支える情報プラットフォームの構築」

外務省の外交・安全保障調査研究事業費補助金(総合事業)の助成を受けて、ROLESは令和5年度(2023年度)より、「自由民主主義秩序を支える情報プラットフォームの構築」を開始しました。

自由・民主主義が揺らいでいるなかで、その意義を再検討するため、さまざまな情報やデータを収集・分析し、公開・発信していく、シンクタンク発の情報プラットフォーム構築を目指します。

自由・民主主義が揺らいでいるなかで、その意義を再検討するため、さまざまな情報やデータを収集・分析し、公開・発信していく、シンクタンク発の情報プラットフォーム構築を目指します。

「外交・安全保障世論調査(SAFER)」プロジェクト

本プロジェクトは、国際情勢や日本の外交・安全保障政策について、日本人がどのような考えを持っているのか調査することを目的としています。定期的に、かつ長期的な調査を実施することで、日本人の認識をより背密に、詳細に把握することを目指します。写真出展:海上自衛隊HP平成30年度 日米共同統合訓練(実働演習)の模様

サブユニット「戦後日本政治史検証プロジェクト」

本サブユニットは研究会「戦後日本外交の歴史的研究」の活動を政治史の観点から補完するために設置されました。戦後政治の動きを検証し、歴史資料を整理・編集することで、戦後日本の政治・外交・安全保障を総合的に理解することを目指します。

研究会「東欧、中・東欧、バルカン諸国の自由・民主主義の帰趨」

現在、東欧、中・東欧、バルカン諸国(Central and Eastern European Countries: CEECs)は、ロシアによるウクライナ侵攻や、国内の民主主義体制の変容により、大きな転換期を迎えつつある。本タスクフォースは、こうした転換期にある東欧、中・東欧、バルカン諸国の対外政策や国内体制の動向を注視し、研究していきます。

研究会「言説空間分析の文理横断的方法と応用」

情報技術の進展により、インターネット、とくに動画サイトやSNSの影響力は、日々その勢いを増しています。本タスクフォースは、情報通信技術(ICT)や人工知能(AI)などの最先端テクノロジーを駆使し、近年注目が集まっている「認知領域」を対象にした活動を行います。

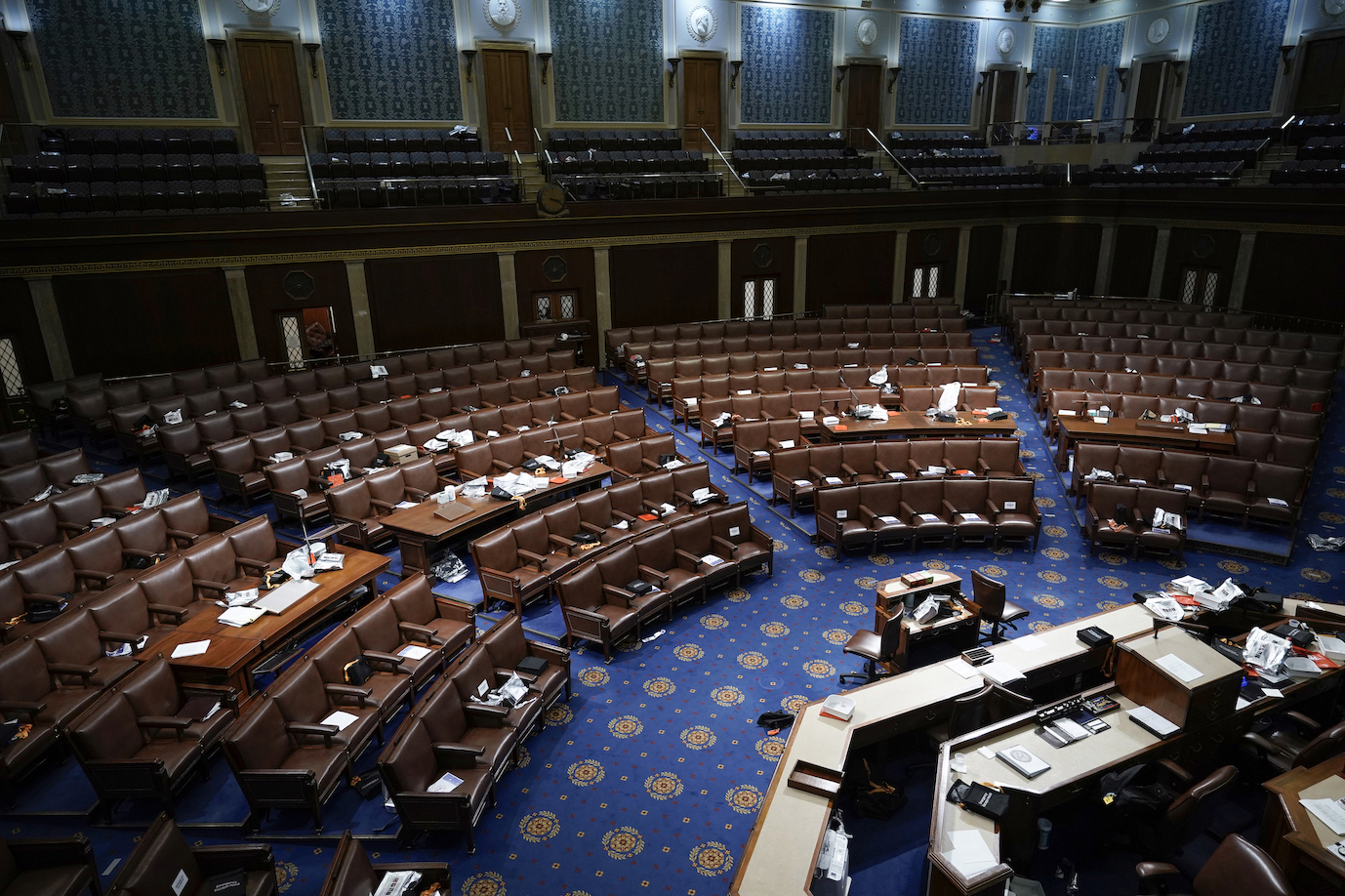

研究会「自由・民主主義の動揺と再編」

近年、自由民主主義を理念としてかかげる国家の内部が揺れ動いています。本分科会は、いわゆる「リベラルな国際秩序」を支える自由民主主義国家の政治・社会におけるそうした「揺らぎ」を、米国政治、そして国際政治にとって分水嶺となる米国大統領選挙にとくに焦点を当て、掘り下げていきます。また、自由民主主義の「揺らぎ」が同盟関係にどう影響を及ぼすのかについても分析していきます。

研究会「戦後日本外交の歴史的研究」

本分科会は、自由・民主主義国家として歩んできた、戦後日本の政治・外交のあり方を検証しつつ、歴史的資料を収集し、編さん、公開することを目的としています。特に、日本が国際社会へと復帰した1950年代を焦点に、日本がどのようにして政治、外交、安全保障政策を構築していったのかを分析します。

研究会「自由・民主主義分析の実証的方法と応用」

自由民主主義の現状と将来を考えるためには、各国の現状について分析するだけでなく、その制度や理念を考察することが不可欠となります。本タスクフォースは、民主主義の制度を、実証的かつ多角的に分析することを目的とします。定量的分析や、比較政治的分析を通じて、現在、民主主義がどのような状況に置かれているのか。その現状の把握につとめます。

グローバルセキュリティ・宗教分野

東京大学先端科学技術研究センターのグローバルセキュリティ・宗教分野は、イスラーム政治思想(池内恵)やロシア軍事思想(小泉悠)といったフロンティア領域を開拓しつつ、大学発外交・安全保障シンクタンクの必要性と可能性に着目し、2020年度にROLESを設立しました。

2023年12月に小泉悠准教授が「国際安全保障構想分野」の独立准教授となりましたが、「池内・小泉研」として一体で機能し、ROLESの運営の中核を担っています。

グローバルセキュリティ・宗教分野は2024年4月には東大先端研附属エネルギー国際安全保障機構の設立に参画し「創発戦略研究部門」を構成しています。

【東大先端研の分野紹介ページ】

2023年12月に小泉悠准教授が「国際安全保障構想分野」の独立准教授となりましたが、「池内・小泉研」として一体で機能し、ROLESの運営の中核を担っています。

グローバルセキュリティ・宗教分野は2024年4月には東大先端研附属エネルギー国際安全保障機構の設立に参画し「創発戦略研究部門」を構成しています。

【東大先端研の分野紹介ページ】

RCASTセキュリティ・セミナー

RCASTセキュリティ・セミナー/ウェビナーは、広義の安全保障をめぐる国際的な議論のプラットフォームです。東京を訪れる世界の安全保障専門家が、東大先端研において、研究者と実務家の双方からなる聴衆に向けて語りかけ、議論を交わす場を提供します。共通言語は英語で、チャタム・ハウス・ルールを適用し、講演者と聴衆がそれぞれの組織や立場を離れた自由な知見の交換を目指します。

RCASTセキュリティ・セミナーはグローバルセキュリティ・宗教分野(池内恵教授)が東大先端研の公式行事として2018年6月に創始し、東京を訪れる安全保障専門家が関連する専門分野の研究者・実務家と交流する場として定着しました。コロナ禍の時期にはウェビナーに形を変え、UAEアブダビのグローバルセキュリティ防衛問題研究所(IGSDA)等との連携も交えて継続してきました。2023年10月以降は、国際安全保障構想分野(小泉准教授)と共に、ROLESの活動と連動・一体的に実施しています。

詳細は英語ページを参照

開催実績(2018年度 先端研ウェブサイト)

開催実績(2019年度 先端研ウェブサイト)

開催実績(2021年度 先端研ウェブサイト)

RCASTセキュリティ・セミナーはグローバルセキュリティ・宗教分野(池内恵教授)が東大先端研の公式行事として2018年6月に創始し、東京を訪れる安全保障専門家が関連する専門分野の研究者・実務家と交流する場として定着しました。コロナ禍の時期にはウェビナーに形を変え、UAEアブダビのグローバルセキュリティ防衛問題研究所(IGSDA)等との連携も交えて継続してきました。2023年10月以降は、国際安全保障構想分野(小泉准教授)と共に、ROLESの活動と連動・一体的に実施しています。

詳細は英語ページを参照

開催実績(2018年度 先端研ウェブサイト)

開催実績(2019年度 先端研ウェブサイト)

開催実績(2021年度 先端研ウェブサイト)

国際安全保障構想分野

国際安全保障構想分野は2023年12月に小泉悠准教授によって設立されました。小泉准教授は2019年3月に東京大学先端科学技術研究センター・グローバルセキュリティ・宗教分野に特任助教として着任し、2020年度のROLES設立に貢献し、2022年1月にROLES運営を担う専任講師に昇格した上で、国際安全保障構想分野の独立准教授となりました。グローバルセキュリティ・宗教分野と統合的に組織運営を行い、ROLESの活動を推進しています。

国際比較政治変動分野

2024年4月に、中井遼教授が東京大学先端科学技術研究センターの附属エネルギー国際安全保障機構(Initiatives for Global Security and Energy Transition)に着任し、国際比較政治変動分野(Comparative Political Dynamics)を設立しました。

国際比較政治変動分野は、グローバルセキュリティ・宗教分野と国際安全保障構想分野と共に、ROLESの創発戦略研究オープンラボ(ROLES)を推進し、同時に、附属エネルギー国際安全保障機構の創発戦略研究部門を共に構成します。

国際比較政治変動分野は、グローバルセキュリティ・宗教分野と国際安全保障構想分野と共に、ROLESの創発戦略研究オープンラボ(ROLES)を推進し、同時に、附属エネルギー国際安全保障機構の創発戦略研究部門を共に構成します。

エネルギー国際安全保障機構(創発戦略研究部門)

グローバルセキュリティ・宗教分野は先端研に附属する国際エネルギー安全保障機構の設置(2023年4月)に主導的に関わり、ROLESの活動を中心とした「創発戦略研究部門」として、国際エネルギー安全保障機構に積極的に関与しています。

ROLESコモンルーム・トーク

ROLESコモンルーム・トークは、外交・安全保障に長い経験を持つ実務家を招き、ざっくばらんな談話スタイルで、知見と経験、示唆と提言を、研究者や、官庁・企業の若手・中堅の実務家と共有する場を設定することを目的にします。当面はROLESを運営する常勤の研究者、ROLES運営に関わる学生やインターン、ROLESの各種研究会に参画する委員に参加を限定し、非公開を前提とした率直な議論を行います。

終了したプロジェクト

未来の人文学に向けて:思想研究のための国際研究ネットワーク構築

ROLESの運営母体である東京大学先端科学技術研究センター・グローバルセキュリティ・宗教分野では、2020年6月より、国際研究プロジェクト「未来の人文学に向けて:思想研究のための国際研究ネットワーク構築」(プロジェクト・リーダー:山城貢司特任研究員)を 推進しています。このプロジェクトでは、2019年に東京大学と大学間包括協力協定を調印したエルサレム・ヘブライ大学と協力し、一神教研究(アブラハム宗教研究)の世界最先端の拠点と直結し、それを東アジアの宗教思想伝統と交流させ、対話させる、国際宗教研究ネットワークの形成を進めています。

外交・安全保障調査研究事業費補助金「体制間競争の時代における日本の選択肢」

ROLESは外務省の令和2年度外交・安全保障調査研究事業費補助金(総合事業)の助成を受けて、「体制間競争の時代における日本の選択肢:国際秩序創発に積極的関与を行うための政策提言・情報発信とそれを支える長期シナリオプランニング」を実施しています。

中露の権威主義体制の台頭と米国・欧州を中心とした既存秩序の動揺、中東における思想的・地政学的変動、先端科学技術の発展などにより、世界のありようは大きな変革期を迎えています。本プロジェクトはこうした状況下で日本が新たな国際秩序の形成に積極的に関わっていくための政策提言と情報発信を目的として、内外の専門家による議論のプラットフォームとなることを目指します。

中露の権威主義体制の台頭と米国・欧州を中心とした既存秩序の動揺、中東における思想的・地政学的変動、先端科学技術の発展などにより、世界のありようは大きな変革期を迎えています。本プロジェクトはこうした状況下で日本が新たな国際秩序の形成に積極的に関わっていくための政策提言と情報発信を目的として、内外の専門家による議論のプラットフォームとなることを目指します。

イスラエル・ウィーク@東大駒場リサーチキャンパス

東京大学先端科学技術研究センターは、日本の国立大学の部局として例外的・先駆的に、テルアビブ大やヘブライ大といったイスラエルの大学・研究機関との協定締結を行い、共同事業を推進してきました。

2021年3月1-5日には、これらの事業が一堂に会する「イスラエル・ウィーク」を、駒場リサーチキャンパスを共にする東京大学生産技術研究所と協力して、オンラインで開催しました。

2021年3月1-5日には、これらの事業が一堂に会する「イスラエル・ウィーク」を、駒場リサーチキャンパスを共にする東京大学生産技術研究所と協力して、オンラインで開催しました。

GSIキャラバン研究プロジェクト「中東国際政治における主要地域大国と域外大国の関係をめぐる実地調査と対話」

GSIキャラバン研究プロジェクト「中東国際政治における主要地域大国と域外大国の関係をめぐる実地調査と対話」

本プロジェクトは、東京大学グローバル・スタディーズ・イニシアティヴ (GSI)が実施する「キャラバン研究プロジェクト」に応募して採択されたものであり、地域秩序の変動過程にある中東の国際政治を、台頭する地域⼤国に着⽬し、グローバルな大国間政治のパワーバランスの変化を背景要因として視野に入れつつ、主要地域⼤国と域外⼤国の関係に焦点をあてて分析するものです。トルコ・イスラエル・エジプトの主要研究機関や研究者との緊密な交流・対話により、中東の地域秩序の再編過程を、思想や宗教的な深層を踏まえながら、政治・国際関係の情勢認識を通じて把握していきます。

中東地域情勢研究会(インペックスソリューションズ株式会社)

先端科学技術研究センターとインペックスソリューションズ株式会社は、東京大学に2020年度に新設された学術指導制度を利用し、グローバルセキュリティ・宗教分野の池内恵教授の学術指導のもとで、中東地域情勢研究会を共同で設立しました。

中東情勢研究会を舞台に、文系分野における産学連携を通じた社会貢献の新たな形を提案していきます。

中東情勢研究会を舞台に、文系分野における産学連携を通じた社会貢献の新たな形を提案していきます。

東大生のための国際ワークショップ

東京大学教養学部後期課程講義「現代中東の政治と国際関係(文献購読と国際ワークショップ)」(「中東地域文化研究」「専門英語(30)」)を集中講義で下記の4日間の午後に開催し、そのうち4・5限目に、適宜イスラエル、トルコ、エジプト等の大学・研究機関とオンラインで繋ぎ、研究者・学生とのディスカッションを行います。

2021年11月1日 2−5限

2021年11月8日 3−5限

2021年11月15日 3−5限

2021年11月22日 3−5限

2021年11月1日 2−5限

2021年11月8日 3−5限

2021年11月15日 3−5限

2021年11月22日 3−5限

中東諸国への遠隔講義・ディスカッション

【活動状況】

2021年7月14日 トルコ・アンカラのTOBB経済工科大学(TOBB ETU)の政治・国際関係学部で、「ポスト・コロナの国際秩序:日本の視点」と題した講演を行いました。

Satoshi Ikeuchi, "Post-COVID-19 International Order: A Japanese View" July, 2021.

14:30-16:00(Istanbul Time)

2021年7月14日 トルコ・アンカラのTOBB経済工科大学(TOBB ETU)の政治・国際関係学部で、「ポスト・コロナの国際秩序:日本の視点」と題した講演を行いました。

Satoshi Ikeuchi, "Post-COVID-19 International Order: A Japanese View" July, 2021.

14:30-16:00(Istanbul Time)