コメンタリー

2021 / 06 / 15 (Tue.)

ROLES COMMENTARY No.5 川島真「中国・権威主義体制に関する分科会について ‒ その発足と初年次の活動、暫定的成果に関する中間報告」

本稿では、「中国・権威主義体制に関する分科会」の成果として、2021年に順次刊行されていく予定の ROLES Report のラインナップを提示し、これらが全体として指し示す、中国をめぐる国際政治の動向と、それに関する研究 動向を示しておきたい。

まず、「中国・権威主義体制に関する分科会」の設立の趣旨と初年度の活動について概観する。

「中国・権威主義体制に関する分科会」は外交・安全保障調査研究事業費補助金(総合事業)「体制間競争の時代 における日本の選択肢:国際秩序創発に積極的関与を行うための政策提言・情報発信とそれを支える長期シナリオ プランニング」(略称「体制間競争プロジェクト」)の一環として2020年度に設立された。

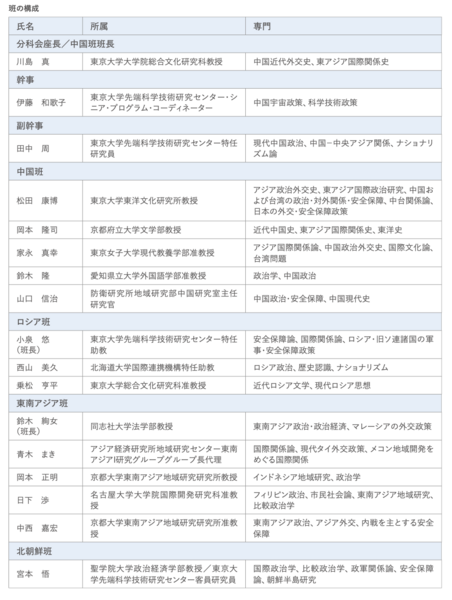

この分科会は、一般に新興国とされる国々・地域の論理や行動への考察を基礎に、その新興国同士の比較検討、関係性、さらには新興国や新興国とアメリカなどとの「対立」の世界各地域での展開、その捉えられ方について検討することとした。そして、ユー ラシアの中国、ロシアといった新興大国とともに、権威主義体制の国として北朝鮮を加え、また体制間競争がいか に捉えられるのかということや、中国が域外国といかに関わるのかということを考察すべく東南アジア専門家を加 えた。とかく「中国の世界進出」などとして描かれる事象を、東南アジア側を主語として考察することは、本研究にとっ ても重要となる。またディシプリンとしても、内政や外交の専門家とともに、思想、歴史をも踏まえた人員構成とした。 現状分析だけでなく、多様なディシプリンを踏まえた考察が可能になること、とりわけ人文科学的な知見を加えられ ることは、大学においてこの事業を展開する強みだとも言える。

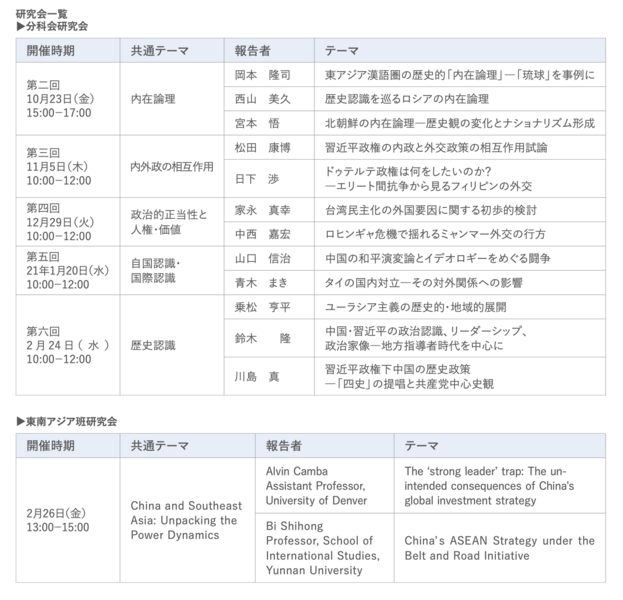

同年8月7日に実施された第一回研究会で班の方向付け、自己紹介を経て、個々のメンバーの関わり方などにつ いて自己申告をしていただいた上で、その内容を内在論理/内外政の相互作用/政治的正当性と人権・価値/自 国認識・国際認識/歴史認識などと分類し、それぞれの内容について年度内に5回の研究会会合を開催した。また、 東南アジア班は班研究会を1回開催している。各研究会の開催期日と、報告者・報告タイトルは次のものである。

まず、「中国・権威主義体制に関する分科会」の設立の趣旨と初年度の活動について概観する。

「中国・権威主義体制に関する分科会」は外交・安全保障調査研究事業費補助金(総合事業)「体制間競争の時代 における日本の選択肢:国際秩序創発に積極的関与を行うための政策提言・情報発信とそれを支える長期シナリオ プランニング」(略称「体制間競争プロジェクト」)の一環として2020年度に設立された。

この分科会は、一般に新興国とされる国々・地域の論理や行動への考察を基礎に、その新興国同士の比較検討、関係性、さらには新興国や新興国とアメリカなどとの「対立」の世界各地域での展開、その捉えられ方について検討することとした。そして、ユー ラシアの中国、ロシアといった新興大国とともに、権威主義体制の国として北朝鮮を加え、また体制間競争がいか に捉えられるのかということや、中国が域外国といかに関わるのかということを考察すべく東南アジア専門家を加 えた。とかく「中国の世界進出」などとして描かれる事象を、東南アジア側を主語として考察することは、本研究にとっ ても重要となる。またディシプリンとしても、内政や外交の専門家とともに、思想、歴史をも踏まえた人員構成とした。 現状分析だけでなく、多様なディシプリンを踏まえた考察が可能になること、とりわけ人文科学的な知見を加えられ ることは、大学においてこの事業を展開する強みだとも言える。

同年8月7日に実施された第一回研究会で班の方向付け、自己紹介を経て、個々のメンバーの関わり方などにつ いて自己申告をしていただいた上で、その内容を内在論理/内外政の相互作用/政治的正当性と人権・価値/自 国認識・国際認識/歴史認識などと分類し、それぞれの内容について年度内に5回の研究会会合を開催した。また、 東南アジア班は班研究会を1回開催している。各研究会の開催期日と、報告者・報告タイトルは次のものである。

それに先立つ2020年6月6日には、同じく発足過程にあった「米国・既存秩序の動揺に関する分科会」「中東・イス ラーム世界のオルターナティブに関する分科会」等と共に、オンライン・シンポジウム「ポスト・コロナ 新時代の国 際秩序を考える-米中体制間競争と中東・ロシア-」を開催している。その様子は『フォーサイト』誌上で抜粋して公 開されるなど、広く一般にも発信されてもいる。 これらの分科会の研究会会合や、一般公開のシンポジウムの成果はROLES Reportなどとして公表される。

2020年度の「中国・権威主義体制に関する分科会」では、以上のように研究会活動を通じて議論を重ねてきたが、 そこで得られた知見は以下のようなものである。

内在論理を主題とした第二回研究会(10月23日)では、岡本隆司委員「東アジア漢語圏の歴史的「内在論理」― 「琉球」を事例に」、西山美久委員「歴史認識を巡るロシアの内在論理」、宮本悟委員「北朝鮮の内在論理: 歴史観 の変化とナショナリズム形成」の三報告がなされた。

岡本報告は、東アジアの漢語の世界に存在する「独立」「自治」「自主」などをめぐる二つのコンテキストについて、 琉球と香港などを比較しながら論じた。歴史的に見れば、これらの言葉は、自己決定権を自ら有する、と言う意味で 用いられてきた。しかし、近代になるとそれぞれ西洋法的論理が持ち込まれ、「独立」はいわば国家としての独立に、 また「自治」「自主」は自己決定を有するわけではない、国家の下に置かれるものとされるようになった。岡本は、現 在の沖縄においても、あるいは香港においてもそうだが、「自己決定権が否定される現状に異を唱える」と言う意味 でこれらの言葉が用いられることが多いとする。つまり、歴史的な論理が内在論理として現在も生きており、外在論 理との間に矛盾や軋轢を起こすが、それがパワーバランスによって潜在化することもあれば顕在化することもある という。琉球や香港の独立概念はそれらが現れた好例であり、東アジア流「まだら状の秩序」だと指摘している。

西山報告は、ロシアのプーチン政権が歴史認識問題を外交上、安全保障戦略上の重要な要素として位置付けて いるが、その歴史認識はロシアの諸民族が一致団結して大祖国戦争を戦い、その結果ナチス・ドイツを撃破して欧 州全体を解放したと言う「解放史観」だとした。ロシアがこのような歴史認識を必要とするのは、一面でソ連崩壊以 後に共産主義に代わる国民統合の新たな理念が必要であったこと、また大祖国戦争を戦った退役軍人の存在があ ると言う。ロシアは一面で、ドイツやイスラエルとも歴史認識に関する国際協調を模索したが、プーチン大統領は決 して大祖国戦争の勝利を過小評価せず、また2020年7月に改正されたロシア憲法でも、「ロシア連邦は、祖国防衛 者の功績に敬意を払い、歴史の真実を保障する。国民による祖国防衛の功績を矮小化してはならない」と、歴史認 識に関わる内容が言及されている。

宮本報告は、社会主義国家として元来民族主義を認めていなかった北朝鮮が、金正日が1970年代から民族主義 を愛国主義として次第に主体思想の一部としても受け入れるようになり、2000年の南北首脳会議後には民族主義 と共産主義とを共存させるようになったものの、目下その民族主義が不安定な状態にあることを指摘した。そして、 冷戦後に民族主義が取り入れられるこの過程こそ、民族の歴史を再発見しようとする作業と重なると言う。これは 階級意識に基づく歴史から、国家に基づく歴史への変化でもあったが、重要な特徴として、北朝鮮には「金日成民族」 と「朝鮮民族」と言う二つの民族意識があると言うことだ。このような揺れのある民族主義の今後の展開が重要だ と言う。 これらの3報告は、それぞれ地域に内在する歴史的な論理が変容し置き換えられつつも、外在的な論理とは異な るところで存在していること、またその歴史的な論理が大国の行動や、逆に大国に向き合う国や地域の行動に結び つくことを示唆している。歴史認識は自らの行動を正当化したり、逆にその行動の誘因となったりする。また、相互 に異なるその歴史認識が重層的に絡まりながら関係性が形成されていることも感得できる。

内在論理を主題とした第二回研究会(10月23日)では、岡本隆司委員「東アジア漢語圏の歴史的「内在論理」― 「琉球」を事例に」、西山美久委員「歴史認識を巡るロシアの内在論理」、宮本悟委員「北朝鮮の内在論理: 歴史観 の変化とナショナリズム形成」の三報告がなされた。

岡本報告は、東アジアの漢語の世界に存在する「独立」「自治」「自主」などをめぐる二つのコンテキストについて、 琉球と香港などを比較しながら論じた。歴史的に見れば、これらの言葉は、自己決定権を自ら有する、と言う意味で 用いられてきた。しかし、近代になるとそれぞれ西洋法的論理が持ち込まれ、「独立」はいわば国家としての独立に、 また「自治」「自主」は自己決定を有するわけではない、国家の下に置かれるものとされるようになった。岡本は、現 在の沖縄においても、あるいは香港においてもそうだが、「自己決定権が否定される現状に異を唱える」と言う意味 でこれらの言葉が用いられることが多いとする。つまり、歴史的な論理が内在論理として現在も生きており、外在論 理との間に矛盾や軋轢を起こすが、それがパワーバランスによって潜在化することもあれば顕在化することもある という。琉球や香港の独立概念はそれらが現れた好例であり、東アジア流「まだら状の秩序」だと指摘している。

西山報告は、ロシアのプーチン政権が歴史認識問題を外交上、安全保障戦略上の重要な要素として位置付けて いるが、その歴史認識はロシアの諸民族が一致団結して大祖国戦争を戦い、その結果ナチス・ドイツを撃破して欧 州全体を解放したと言う「解放史観」だとした。ロシアがこのような歴史認識を必要とするのは、一面でソ連崩壊以 後に共産主義に代わる国民統合の新たな理念が必要であったこと、また大祖国戦争を戦った退役軍人の存在があ ると言う。ロシアは一面で、ドイツやイスラエルとも歴史認識に関する国際協調を模索したが、プーチン大統領は決 して大祖国戦争の勝利を過小評価せず、また2020年7月に改正されたロシア憲法でも、「ロシア連邦は、祖国防衛 者の功績に敬意を払い、歴史の真実を保障する。国民による祖国防衛の功績を矮小化してはならない」と、歴史認 識に関わる内容が言及されている。

宮本報告は、社会主義国家として元来民族主義を認めていなかった北朝鮮が、金正日が1970年代から民族主義 を愛国主義として次第に主体思想の一部としても受け入れるようになり、2000年の南北首脳会議後には民族主義 と共産主義とを共存させるようになったものの、目下その民族主義が不安定な状態にあることを指摘した。そして、 冷戦後に民族主義が取り入れられるこの過程こそ、民族の歴史を再発見しようとする作業と重なると言う。これは 階級意識に基づく歴史から、国家に基づく歴史への変化でもあったが、重要な特徴として、北朝鮮には「金日成民族」 と「朝鮮民族」と言う二つの民族意識があると言うことだ。このような揺れのある民族主義の今後の展開が重要だ と言う。 これらの3報告は、それぞれ地域に内在する歴史的な論理が変容し置き換えられつつも、外在的な論理とは異な るところで存在していること、またその歴史的な論理が大国の行動や、逆に大国に向き合う国や地域の行動に結び つくことを示唆している。歴史認識は自らの行動を正当化したり、逆にその行動の誘因となったりする。また、相互 に異なるその歴史認識が重層的に絡まりながら関係性が形成されていることも感得できる。

内外政の相互作用を扱った第三回研究会(11月5日)では、松田康博委員「習近平政権の内政と外交政策の相互 作用試論」、日下渉委員「ドゥテルテ政権は何をしたいのか?─エリート間抗争から見るフィリピンの外交」の二報告 がなされた。

松田報告は、中国の対外政策について理論的な考察を試みる。まず、2007~2008年に強硬になったという事例 について、四つの理論(1「反応理論」、2「陽動戦争理論」/「スケープゴート理論」、3「拡張理論」/「失地回復主義理論」、4「バラバラな権威主義体制理論」)から説明を試みる。次に、これらの理論では説明しきれない事象 があるとし、今後分析を深めていきたいとする。特に、習近平政権が陥っている権力集中の罠、代理人問題を対象 として想定している(具体的には2014年の習近平訪印に際しての中国人民解放軍の中印国境越境問題、2019年の 北大教授拘束事件とその解決に至る過程など)。また、中国の不可解な政策転換も分析対象としたい、とした(具体 的には、2016年に成立した蔡英文政権との間の準公式連絡メカニズムの破棄、2015~17年の南シナ海の人工島 建設と軍事化、2019年の米中通商合意撤回など)。

日下報告は、しばしば一貫性がないと評されるドゥテルテ政権の外交について、それが内政に規定されているこ とに由来すると明確に論じた。フィリピンの国内政治では、伝統的エリート(主流派)と新興エリート(反主流派)の 二つの派閥が対立している状況にあり、ドゥテルテ政権は後者を地盤としている。したがって、この政権は内政面で の伝統的エリートの駆逐と新興派閥による支配の確立を目指しており、その点では一貫性がある。内政面での一貫 性のある政策が外政に反映される場合に、一貫性がないように見えるというのがその説明であった。例えばその対 中政策については、内政面で、伝統的エリートのアキノ派の政治家を駆逐しようとし、2019年から伝統的財閥への 攻撃を進めてきたが、中国への接近もまたその目的を達成するための手段となっている。だからこそ、新興派閥の 得る中国からの経済的利益を最大化しつつも、南シナ海ではアメリカを導き入れて中国を牽制するという、一見矛 盾する政策が見られたとする。そして、対中接近に際しては、反中感情の高まりや債務不履行などのリスクがあるが、 他方で政権は2019年前後から対米関係を修復してアメリカからの支援とともに、中国牽制に利用できるようにして いる。だが、これも親米反中へと転じたということではない、とする。

この二報告は内政と外政との関連性について理論的に、また地域研究的なアプローチに基づいて明らかにしよう とするものであった。理論的アプローチについては、欧米で用いられるのとは異なるモデルを考え出そうとする報 告者の意図、また地域研究的なアプローチにしても、往々にして内政が外政を規定するという見方がされるのに対して、 外政が内政を規定する側面があるなどについても、議論に際しては指摘された。

松田報告は、中国の対外政策について理論的な考察を試みる。まず、2007~2008年に強硬になったという事例 について、四つの理論(1「反応理論」、2「陽動戦争理論」/「スケープゴート理論」、3「拡張理論」/「失地回復主義理論」、4「バラバラな権威主義体制理論」)から説明を試みる。次に、これらの理論では説明しきれない事象 があるとし、今後分析を深めていきたいとする。特に、習近平政権が陥っている権力集中の罠、代理人問題を対象 として想定している(具体的には2014年の習近平訪印に際しての中国人民解放軍の中印国境越境問題、2019年の 北大教授拘束事件とその解決に至る過程など)。また、中国の不可解な政策転換も分析対象としたい、とした(具体 的には、2016年に成立した蔡英文政権との間の準公式連絡メカニズムの破棄、2015~17年の南シナ海の人工島 建設と軍事化、2019年の米中通商合意撤回など)。

日下報告は、しばしば一貫性がないと評されるドゥテルテ政権の外交について、それが内政に規定されているこ とに由来すると明確に論じた。フィリピンの国内政治では、伝統的エリート(主流派)と新興エリート(反主流派)の 二つの派閥が対立している状況にあり、ドゥテルテ政権は後者を地盤としている。したがって、この政権は内政面で の伝統的エリートの駆逐と新興派閥による支配の確立を目指しており、その点では一貫性がある。内政面での一貫 性のある政策が外政に反映される場合に、一貫性がないように見えるというのがその説明であった。例えばその対 中政策については、内政面で、伝統的エリートのアキノ派の政治家を駆逐しようとし、2019年から伝統的財閥への 攻撃を進めてきたが、中国への接近もまたその目的を達成するための手段となっている。だからこそ、新興派閥の 得る中国からの経済的利益を最大化しつつも、南シナ海ではアメリカを導き入れて中国を牽制するという、一見矛 盾する政策が見られたとする。そして、対中接近に際しては、反中感情の高まりや債務不履行などのリスクがあるが、 他方で政権は2019年前後から対米関係を修復してアメリカからの支援とともに、中国牽制に利用できるようにして いる。だが、これも親米反中へと転じたということではない、とする。

この二報告は内政と外政との関連性について理論的に、また地域研究的なアプローチに基づいて明らかにしよう とするものであった。理論的アプローチについては、欧米で用いられるのとは異なるモデルを考え出そうとする報 告者の意図、また地域研究的なアプローチにしても、往々にして内政が外政を規定するという見方がされるのに対して、 外政が内政を規定する側面があるなどについても、議論に際しては指摘された。

「政治的正当性と人権・価値」を扱った第四回研究会(12月29日)では、家永真幸委員「台湾民主化の外国要因に 関する初歩的検討」、中西嘉宏委員「ロヒンギャ危機で揺れるミャンマ-外交の行方」の二報告がなされた。

家永報告は、中国政府の「一国二制度」による台湾問題解決の提唱と、香港、台湾問題などで見られる「外国勢 力」への警戒との連関について考察を加えた。「香港国家安全維持法」では外国勢力による国家分裂を目指す活動を警戒し、台湾についても「台独」勢力の活動とこれに対する国際的な反中勢力の支持は不可分だとの言説があ る。では、そのような台湾問題に関する指導者の言説に「外国勢力」への警戒が現れるのはいつか。1983年6月に 鄧小平が楊力宇との会見時に言及したことはあるが、その後とのつながりを考えれば、海協会成立一周年に当たる 1992年12月の江沢民談話を転機として以後、頻出するようになることがわかる。1992年に中国政府が「外国勢力」 への反発を強めた背景には、1989年の天安門事件以後の「和平演変」への警戒もあるが、香港での急速な民主化 改革を打ち出した香港要因が大きいという。

次に本報告は台湾問題と人権問題との関係性を論じる。それは、天安 門事件前後に米中間で人権問題が争点化する以前から、米台関係では人権、宗教、そして台湾の国際的地位問題 は複雑にリンクしていたのである。確かに台湾の民主化や本土化もまたアメリカの要求するところでもあったが、こ れらについては台湾内にもそれらを推進する動力が存在した。そうした点に鑑みれば外圧が大きな意味を持ったの は人権問題の領域であった。

中西報告は、ミャンマーの対外政策の動向をミャンマーの視線で描き出すとともに、ロヒンギャ問題の持つ意味 について考察を加えた。米中が争う地域とみられる東南アジアではあるが、逆に東南アジア諸国の側は戦略的ヘッ ジング(strategic hedging)によって諸大国から最大限に利益を引き出そうとしてきたが、そうした中でカンボジア、 ラオスとともにミャンマーは中国寄りだと評価されたことがある。経済制裁で国際的に孤立した軍事政権と、インド 洋との連結性や資源を確保したい中国との思惑が一致したのである。しかし、テイン・セイン政権が成立すると、ミャ ンマーの対外政策は最初のスウィングを体験する。制裁下では経済発展に限界があるため、欧米先進国や国際機 関との関係を正常化させたのであり、これによって民主化と市場経済化が進むことになった。だが、2017年にロヒ ンギャ危機が発生すると第二の対外政策のスウィングが生じる。欧米先進国との関係が悪化し、中国の存在感がましたのだった。

では、この第二のスウィングを生んだロヒンギャ危機とは何で、それはどのような意味を持ったのか。 報告者は、この問題がミャンマー政府の政治的正当性と価値とに関わる問題だという。ロヒンギャ危機により欧米 先進国や国際機関との関係性が悪化し、包囲網が形成されると、ミャンマー政府は難民帰還には合意したものの、 国連の現地調査は拒否し、独自に調査を行い、責任者を法的に処分した。このようなミャンマーに対して、ラカイン 州の安定がインド洋への連結性確保に不可欠な中国は早々に内政不干渉を前提に難民帰還の支援を行なった。中 国に次第に傾斜するミャンマーを国際社会につなぎとめるべく、日本は事実解明と国内での責任追及の働きかけを 行なっている。今後、難民帰還が長期化するとスーチーは経済重視へとシフトすると考えられるが、その際中国の影 響力が拡大することへのリスクヘッジとして、アジアの一国としての日本の存在が重要となる。 この二報告はともに人権や価値と対外政策との関係性を浮き彫りにしているが、同時に西側先進国の求め、中国 側が忌避していた人権問題という単純な絵ではなく、それぞれの国や地域の内政や対外政策の経緯とも関わって 多様で、複雑な様相を呈していることが明らかになった。

「自国認識・国際認識」を扱った第五回研究会(2021年1月20日)では、山口信治委員「中国の和平演変論とイデ オロギーをめぐる闘争」、青木まき委員「タイの国内対立―その対外関係への影響」の二報告が行われた。 これらはともに内政、あるいは国内における自己認識、国際認識がその対外政策に与える影響について論じた。

山口報告は、現在の大国間の競争にイデオロギー的な側面があることに注目し、それがなぜ生じたのかということ を中国に焦点を当てて分析している。中国では胡錦濤政権末期から権威主義体制への回帰が生じ、イデオロギー が強調されている。その際には平和裡に体制変化をもたらそうとする「和平演変」や中東などでみられたカラー革命が中国でも生じることを警戒している。胡錦濤政権の後に2012年秋に成立した習近平政権は成立当初よりイデ オロギーを重視した。まず、ソ連崩壊の教訓の学習会を開催して、ソ連がイデオロギーを緩めたことをその崩壊の 理由とした。また、2014年の台湾のひまわり運動や香港の雨傘運動について、それらはアメリカの策動によるカラー 革命の一環だとする公式見解を内外に宣伝して広めるとともに、それへの警戒をあらわにした。その警戒が、習近 平政権による強権的権威主義への一層の回帰をもたらしたという。そして、具体的には「言説を創出し、それを国際的に受け入れさせる権力」としての話語権を想定し、国際的な世論を中国の望ましい形に方向づけ、イデオロギー における西側の覇権を切り崩すという意味でのイデオロギー話語権と、国際的な価値規範・制度を中国の望ましいものとし、国際制度における国家の発言力・代表性を増加させるという制度的話語権の双方を強化しようとしている。 その手段としては、外交、メディア、統一戦線などが想定されている。目下、イデオロギー対立が米中対立の相互不 信を増長する一要因となっているが、米中対立は冷戦期のような「地図の塗りあい」ではなく、相互に有する内的な 脆弱性によって不信感が強まる構図が存在する、と山口報告は主張する。

青木報告は、タイの内政において王室・国軍・国民の三つの勢力が対立と協力を繰り返す状況が、その対外政策 にいかに影響するのかということを考察する。戦後のタイ外交を振り返れば、「バランス外交」、「全方位外交」を旨とし、 1975年に中国と国交正常化した後も、安全保障条約を有するアメリカとも、そして中国とも安全保障上の争点はな かった。また、域外大国とも二国間、地域レベル、サブ地域レベルで複層的関係を構築するなど安定的な対外関係 を有していた。しかし、2000年代に激化したタイにおける政治的二極化に伴う国内政治の混乱はタイの対外政策に も影響した。具体的には相対的に中国に接近したとされている。それは内政といかなる論理で関連づけられていた のか。前述の通り、タイの国内政治では、王室・国軍・国民という三勢力が対立と協力を繰り返してきたが、このうち 国軍はクーデタを起こし、国民(デモ隊)は王制を憲法の下に置いて法の統治の例外を作らないことを求めている。 だが、王室支持者は、国民(デモ隊)が外国の支援を受けて反政府運動を展開していると認識し、アメリカ大使館前 で抗議活動を行うなど、反政府勢力を「外国の手先」とすることで自らの正当性を主張している。それに対して、反 政府運動を行う国民(デモ隊)は、香港・台湾とタイの民主化運動を結びつけて「ミルクティー同盟」などと呼ぶ。こ れは王制、国軍が築き上げてきている中国との関係性を批判してのことである。すなわち、反政府派・政権支持派 がともに「主権」と「独立」を重視し、「主権」侵害を相手への批判の論点としている。現在の内政面での政治対立が 最終的にタイの「なし崩しの中国接近」をさらに促進するとは考えにくい。政治対立以外の要因も含めて、総合的に プラユット政権の外交を考察する必要があると青木報告は指摘する。

これらの二報告はともに国内政治と対外政治との連関性、またその情勢認識、自己認識、国際認識などが対外政 策に与える影響を論じる。経済的な観点、また他国との比較の観点がより一層議論を深めていくであろう。

歴史認識を扱った第六回研究会(2月24日)では、乗松亨平委員「ユーラシア主義の歴史的・地域的展開」、鈴木隆 委員「中国・習近平の政治認識、リーダーシップ、政治家像―地方指導者時代を中心に」、川島真「習近平政権下中 国の歴史政策―『四史』の提唱と共産党中心史観」の三報告がなされた。

乗松報告では、ロシアで生まれたナショナリズム思想の一派としてのユーラシア主義について考察した。ロシア のナショナリズムは、ロシア民族主義とユーラシア主義を代表とする帝国主義的ナショナリズムに大分される。前者のロシア民族主義はロシアの多民族性の拒否をその特徴とし、ロシア民族犠牲者史観を提唱しながら、反ユダヤ主 義や移民排斥とも結びつく可能性があるものだ。他方で、リベラル民主主義と結びついて、政権批判を展開するロ シア民族主義者も存在することに留意が必要だという。他方、ユーラシア主義を含む帝国主義的ナショナリズムは、 1920~30年代の亡命ロシア人によって唱えられた思想で、多民族性や混交性をロシアの特徴として強調する。ペレ ストロイカによる分離主義の高まりが見られたソ連末期から1990年代にかけて危機に陥った帝国主義ナショナリズ ムであったが、それをプーチンが中央集権体制の再建によって下支えしたのである。今日、ユーラシア主義のイデオロー グとして知られるアレクサンドル・ドゥーギンは、ユーラシアを核とするランドパワーの盟主としてのロシアは、欧米のシー パワーたる大西洋主義に対抗すべきだとする。このユーラシア主義はアメリカ民主主義に対抗し得るだけの汎用性、 普遍性を帯び、だからこそ権威主義体制にとって受け入れやすい面がある。そして、それぞれの国家や地域で、自らをユーラシアの中心として位置付けるようなアレンジが進展した。受け入れ方は多様だがユーラシア主義受容の事例として、タタールスタン、カザフスタン、トルコ、ハンガリーが挙げられる。

鈴木報告では、習近平を人物研究の対象として取り上げ、その習近平が重視している要素の一つとしての「歴史」 を考察する。習近平政権は、3期目に入ることが予測されており、また権力が習近平周辺に集約されていることからも、 その人物研究には一定の意義がある。習近平は1953年生まれで、文革期に下放されたことで知られる。改革開放 初期には中央軍事委員会の軍人であったこともあり、以後軍籍を有している。1982年以降、習近平は福建省、浙江 省、そして上海市などで、四半世紀近く地方の指導者としての経歴を積むことになる。その際には、軍関係の業務と 農政専門家としての肩書きを維持した。鈴木によれば、習のリーダーとしての資質は、第一に普遍性について懐疑 的で、現場・情報・調査を重視する点、第二に組織の緊張を維持する「圧力型」のリーダーで、選挙に不信感を持つ点、 第三に中国共産党一党支配の堅持とエリート主義への関心が高い点、第四に欧米思想に中国が占領されるという 危機感が強く、思想統制を行わねばならないという闘争観念が強い点などがある。歴史認識については、アヘン戦 争後の南京条約で清朝が開港した五港の内の四港を任地とした経験があり、それぞれの地で愛国主義教育の一環 としての史跡を見出してきた。また習は、地方勤務の時代から歴史の他にも、海・軍・台湾に対して強く拘泥しており、 これらの政策領域では、ローカルな発想に基づいてグローバルに行動する可能性が高い、とする。

川島報告は、胡錦濤政権末期から習近平政権期の歴史教育の強化や党史重視の動向について考察した。胡錦 濤期には、実証的歴史研究や歴史文書の公開が進み、特に中国近現代史研究では党史よりも民国史が強くなる状 況にあった。しかしながら、これは歴史多元化と見なされ、共産党史からの強い巻き返しが生じた。これは共産党に よるイデオロギー強化とともに進行したといえる。胡政権期後半の2007年、大学教育における『中国近現代史綱要』 の必修化という変化が生じた。これは大学教育における文理共通の必修とされる政治科目とされた。教科書の内容 としては、オーソドックスな歴史教科書であっても、大学の教育現場における共産党史の力が増すことを意味していた。 2012年に習近平政権が発足すると、翌13年には、中国共産党中央弁公庁によって「七不講(大学では話してはなら ない七つのこと)」が告知された。これは、大学キャンパスでの言論統制の強化を意味し、中国共産党の歴史的な誤 りを批判することも困難になった。他方、統一戦線の面でも歴史は大きな変化をもたらした。改革開放期には、抗日 戦争史観をめぐって、中台の学者が協力してきたが、2016年に蔡英文政権が発足すると、歴史をめぐる両岸協力は 急速に収束することになった。そして、中国内部でも2014-2015年には歴史虚無主義問題が生じ、中国のトップクラ スの民国史学者が蔣介石日記を重視、共産党史にそぐわない歴史を記したなどとして相次いで批判されることになっ た。このような状況下で、日中戦争の語られ方も「抗戦八年」ではなく、「抗戦十四年」となり抗日戦争での国共合作 は描かれなくなってきている。また歴史教科書の一元化や記念日の制定が進み、「四史(党史、新中国史、改革開放史、 社会主義発展史)」を大学教育の中心に据えて、党史と歴史研究を強化することでイデオロギーを再構築する試み が進んでいる。

家永報告は、中国政府の「一国二制度」による台湾問題解決の提唱と、香港、台湾問題などで見られる「外国勢 力」への警戒との連関について考察を加えた。「香港国家安全維持法」では外国勢力による国家分裂を目指す活動を警戒し、台湾についても「台独」勢力の活動とこれに対する国際的な反中勢力の支持は不可分だとの言説があ る。では、そのような台湾問題に関する指導者の言説に「外国勢力」への警戒が現れるのはいつか。1983年6月に 鄧小平が楊力宇との会見時に言及したことはあるが、その後とのつながりを考えれば、海協会成立一周年に当たる 1992年12月の江沢民談話を転機として以後、頻出するようになることがわかる。1992年に中国政府が「外国勢力」 への反発を強めた背景には、1989年の天安門事件以後の「和平演変」への警戒もあるが、香港での急速な民主化 改革を打ち出した香港要因が大きいという。

次に本報告は台湾問題と人権問題との関係性を論じる。それは、天安 門事件前後に米中間で人権問題が争点化する以前から、米台関係では人権、宗教、そして台湾の国際的地位問題 は複雑にリンクしていたのである。確かに台湾の民主化や本土化もまたアメリカの要求するところでもあったが、こ れらについては台湾内にもそれらを推進する動力が存在した。そうした点に鑑みれば外圧が大きな意味を持ったの は人権問題の領域であった。

中西報告は、ミャンマーの対外政策の動向をミャンマーの視線で描き出すとともに、ロヒンギャ問題の持つ意味 について考察を加えた。米中が争う地域とみられる東南アジアではあるが、逆に東南アジア諸国の側は戦略的ヘッ ジング(strategic hedging)によって諸大国から最大限に利益を引き出そうとしてきたが、そうした中でカンボジア、 ラオスとともにミャンマーは中国寄りだと評価されたことがある。経済制裁で国際的に孤立した軍事政権と、インド 洋との連結性や資源を確保したい中国との思惑が一致したのである。しかし、テイン・セイン政権が成立すると、ミャ ンマーの対外政策は最初のスウィングを体験する。制裁下では経済発展に限界があるため、欧米先進国や国際機 関との関係を正常化させたのであり、これによって民主化と市場経済化が進むことになった。だが、2017年にロヒ ンギャ危機が発生すると第二の対外政策のスウィングが生じる。欧米先進国との関係が悪化し、中国の存在感がましたのだった。

では、この第二のスウィングを生んだロヒンギャ危機とは何で、それはどのような意味を持ったのか。 報告者は、この問題がミャンマー政府の政治的正当性と価値とに関わる問題だという。ロヒンギャ危機により欧米 先進国や国際機関との関係性が悪化し、包囲網が形成されると、ミャンマー政府は難民帰還には合意したものの、 国連の現地調査は拒否し、独自に調査を行い、責任者を法的に処分した。このようなミャンマーに対して、ラカイン 州の安定がインド洋への連結性確保に不可欠な中国は早々に内政不干渉を前提に難民帰還の支援を行なった。中 国に次第に傾斜するミャンマーを国際社会につなぎとめるべく、日本は事実解明と国内での責任追及の働きかけを 行なっている。今後、難民帰還が長期化するとスーチーは経済重視へとシフトすると考えられるが、その際中国の影 響力が拡大することへのリスクヘッジとして、アジアの一国としての日本の存在が重要となる。 この二報告はともに人権や価値と対外政策との関係性を浮き彫りにしているが、同時に西側先進国の求め、中国 側が忌避していた人権問題という単純な絵ではなく、それぞれの国や地域の内政や対外政策の経緯とも関わって 多様で、複雑な様相を呈していることが明らかになった。

「自国認識・国際認識」を扱った第五回研究会(2021年1月20日)では、山口信治委員「中国の和平演変論とイデ オロギーをめぐる闘争」、青木まき委員「タイの国内対立―その対外関係への影響」の二報告が行われた。 これらはともに内政、あるいは国内における自己認識、国際認識がその対外政策に与える影響について論じた。

山口報告は、現在の大国間の競争にイデオロギー的な側面があることに注目し、それがなぜ生じたのかということ を中国に焦点を当てて分析している。中国では胡錦濤政権末期から権威主義体制への回帰が生じ、イデオロギー が強調されている。その際には平和裡に体制変化をもたらそうとする「和平演変」や中東などでみられたカラー革命が中国でも生じることを警戒している。胡錦濤政権の後に2012年秋に成立した習近平政権は成立当初よりイデ オロギーを重視した。まず、ソ連崩壊の教訓の学習会を開催して、ソ連がイデオロギーを緩めたことをその崩壊の 理由とした。また、2014年の台湾のひまわり運動や香港の雨傘運動について、それらはアメリカの策動によるカラー 革命の一環だとする公式見解を内外に宣伝して広めるとともに、それへの警戒をあらわにした。その警戒が、習近 平政権による強権的権威主義への一層の回帰をもたらしたという。そして、具体的には「言説を創出し、それを国際的に受け入れさせる権力」としての話語権を想定し、国際的な世論を中国の望ましい形に方向づけ、イデオロギー における西側の覇権を切り崩すという意味でのイデオロギー話語権と、国際的な価値規範・制度を中国の望ましいものとし、国際制度における国家の発言力・代表性を増加させるという制度的話語権の双方を強化しようとしている。 その手段としては、外交、メディア、統一戦線などが想定されている。目下、イデオロギー対立が米中対立の相互不 信を増長する一要因となっているが、米中対立は冷戦期のような「地図の塗りあい」ではなく、相互に有する内的な 脆弱性によって不信感が強まる構図が存在する、と山口報告は主張する。

青木報告は、タイの内政において王室・国軍・国民の三つの勢力が対立と協力を繰り返す状況が、その対外政策 にいかに影響するのかということを考察する。戦後のタイ外交を振り返れば、「バランス外交」、「全方位外交」を旨とし、 1975年に中国と国交正常化した後も、安全保障条約を有するアメリカとも、そして中国とも安全保障上の争点はな かった。また、域外大国とも二国間、地域レベル、サブ地域レベルで複層的関係を構築するなど安定的な対外関係 を有していた。しかし、2000年代に激化したタイにおける政治的二極化に伴う国内政治の混乱はタイの対外政策に も影響した。具体的には相対的に中国に接近したとされている。それは内政といかなる論理で関連づけられていた のか。前述の通り、タイの国内政治では、王室・国軍・国民という三勢力が対立と協力を繰り返してきたが、このうち 国軍はクーデタを起こし、国民(デモ隊)は王制を憲法の下に置いて法の統治の例外を作らないことを求めている。 だが、王室支持者は、国民(デモ隊)が外国の支援を受けて反政府運動を展開していると認識し、アメリカ大使館前 で抗議活動を行うなど、反政府勢力を「外国の手先」とすることで自らの正当性を主張している。それに対して、反 政府運動を行う国民(デモ隊)は、香港・台湾とタイの民主化運動を結びつけて「ミルクティー同盟」などと呼ぶ。こ れは王制、国軍が築き上げてきている中国との関係性を批判してのことである。すなわち、反政府派・政権支持派 がともに「主権」と「独立」を重視し、「主権」侵害を相手への批判の論点としている。現在の内政面での政治対立が 最終的にタイの「なし崩しの中国接近」をさらに促進するとは考えにくい。政治対立以外の要因も含めて、総合的に プラユット政権の外交を考察する必要があると青木報告は指摘する。

これらの二報告はともに国内政治と対外政治との連関性、またその情勢認識、自己認識、国際認識などが対外政 策に与える影響を論じる。経済的な観点、また他国との比較の観点がより一層議論を深めていくであろう。

歴史認識を扱った第六回研究会(2月24日)では、乗松亨平委員「ユーラシア主義の歴史的・地域的展開」、鈴木隆 委員「中国・習近平の政治認識、リーダーシップ、政治家像―地方指導者時代を中心に」、川島真「習近平政権下中 国の歴史政策―『四史』の提唱と共産党中心史観」の三報告がなされた。

乗松報告では、ロシアで生まれたナショナリズム思想の一派としてのユーラシア主義について考察した。ロシア のナショナリズムは、ロシア民族主義とユーラシア主義を代表とする帝国主義的ナショナリズムに大分される。前者のロシア民族主義はロシアの多民族性の拒否をその特徴とし、ロシア民族犠牲者史観を提唱しながら、反ユダヤ主 義や移民排斥とも結びつく可能性があるものだ。他方で、リベラル民主主義と結びついて、政権批判を展開するロ シア民族主義者も存在することに留意が必要だという。他方、ユーラシア主義を含む帝国主義的ナショナリズムは、 1920~30年代の亡命ロシア人によって唱えられた思想で、多民族性や混交性をロシアの特徴として強調する。ペレ ストロイカによる分離主義の高まりが見られたソ連末期から1990年代にかけて危機に陥った帝国主義ナショナリズ ムであったが、それをプーチンが中央集権体制の再建によって下支えしたのである。今日、ユーラシア主義のイデオロー グとして知られるアレクサンドル・ドゥーギンは、ユーラシアを核とするランドパワーの盟主としてのロシアは、欧米のシー パワーたる大西洋主義に対抗すべきだとする。このユーラシア主義はアメリカ民主主義に対抗し得るだけの汎用性、 普遍性を帯び、だからこそ権威主義体制にとって受け入れやすい面がある。そして、それぞれの国家や地域で、自らをユーラシアの中心として位置付けるようなアレンジが進展した。受け入れ方は多様だがユーラシア主義受容の事例として、タタールスタン、カザフスタン、トルコ、ハンガリーが挙げられる。

鈴木報告では、習近平を人物研究の対象として取り上げ、その習近平が重視している要素の一つとしての「歴史」 を考察する。習近平政権は、3期目に入ることが予測されており、また権力が習近平周辺に集約されていることからも、 その人物研究には一定の意義がある。習近平は1953年生まれで、文革期に下放されたことで知られる。改革開放 初期には中央軍事委員会の軍人であったこともあり、以後軍籍を有している。1982年以降、習近平は福建省、浙江 省、そして上海市などで、四半世紀近く地方の指導者としての経歴を積むことになる。その際には、軍関係の業務と 農政専門家としての肩書きを維持した。鈴木によれば、習のリーダーとしての資質は、第一に普遍性について懐疑 的で、現場・情報・調査を重視する点、第二に組織の緊張を維持する「圧力型」のリーダーで、選挙に不信感を持つ点、 第三に中国共産党一党支配の堅持とエリート主義への関心が高い点、第四に欧米思想に中国が占領されるという 危機感が強く、思想統制を行わねばならないという闘争観念が強い点などがある。歴史認識については、アヘン戦 争後の南京条約で清朝が開港した五港の内の四港を任地とした経験があり、それぞれの地で愛国主義教育の一環 としての史跡を見出してきた。また習は、地方勤務の時代から歴史の他にも、海・軍・台湾に対して強く拘泥しており、 これらの政策領域では、ローカルな発想に基づいてグローバルに行動する可能性が高い、とする。

川島報告は、胡錦濤政権末期から習近平政権期の歴史教育の強化や党史重視の動向について考察した。胡錦 濤期には、実証的歴史研究や歴史文書の公開が進み、特に中国近現代史研究では党史よりも民国史が強くなる状 況にあった。しかしながら、これは歴史多元化と見なされ、共産党史からの強い巻き返しが生じた。これは共産党に よるイデオロギー強化とともに進行したといえる。胡政権期後半の2007年、大学教育における『中国近現代史綱要』 の必修化という変化が生じた。これは大学教育における文理共通の必修とされる政治科目とされた。教科書の内容 としては、オーソドックスな歴史教科書であっても、大学の教育現場における共産党史の力が増すことを意味していた。 2012年に習近平政権が発足すると、翌13年には、中国共産党中央弁公庁によって「七不講(大学では話してはなら ない七つのこと)」が告知された。これは、大学キャンパスでの言論統制の強化を意味し、中国共産党の歴史的な誤 りを批判することも困難になった。他方、統一戦線の面でも歴史は大きな変化をもたらした。改革開放期には、抗日 戦争史観をめぐって、中台の学者が協力してきたが、2016年に蔡英文政権が発足すると、歴史をめぐる両岸協力は 急速に収束することになった。そして、中国内部でも2014-2015年には歴史虚無主義問題が生じ、中国のトップクラ スの民国史学者が蔣介石日記を重視、共産党史にそぐわない歴史を記したなどとして相次いで批判されることになっ た。このような状況下で、日中戦争の語られ方も「抗戦八年」ではなく、「抗戦十四年」となり抗日戦争での国共合作 は描かれなくなってきている。また歴史教科書の一元化や記念日の制定が進み、「四史(党史、新中国史、改革開放史、 社会主義発展史)」を大学教育の中心に据えて、党史と歴史研究を強化することでイデオロギーを再構築する試み が進んでいる。

Recent Publication

コメンタリー

2025.02.15 (土)

![]() 外交・安全保障調査研究事業費補助金「自由民主主義秩序を支える情報プラットフォームの構築」

外交・安全保障調査研究事業費補助金「自由民主主義秩序を支える情報プラットフォームの構築」

コメンタリー

2025.02.13 (木)

![]() 外交・安全保障調査研究事業費補助金「自由民主主義秩序を支える情報プラットフォームの構築」

外交・安全保障調査研究事業費補助金「自由民主主義秩序を支える情報プラットフォームの構築」

コメンタリー

2025.01.29 (水)

![]() 研究会「紛争解決の理論と実践」

研究会「紛争解決の理論と実践」

コメンタリー

2025.01.25 (土)

#衛星画像分析

#北朝鮮

![]() 研究会「安全保障政策研究のための衛星画像分析」

研究会「安全保障政策研究のための衛星画像分析」