1945年9月まで、日本とロシア(当時ソ連)は、樺太(サハリン)において国境を有していた。樺太の南部は1904~05年の日露戦争の結果、大日本帝国の一部となっていた。しかし、日本の第二次世界大戦での敗戦から80年後、2025年現在、日本とロシアはもはや国境を有していない。二つの国の領域の間には海がある。そして、それぞれの国の領土は、戦後に一方的に策定された。

大日本帝国は元々、1875年の樺太・千島交換条約において、樺太に対する領有権をロシアに譲渡し、千島列島(クリル列島)の所有権を獲得した。また、それ以前の様々な状況も変化しつつあったが、大まかに言えば、日本・ロシア間の国境は千島列島の真ん中、択捉島(日本)と得撫島(ロシア)の間の海にあった。ところが、1945年8月6日に米軍が広島に原爆を投下した後、既に西のドイツ戦線がなくなったロシアは日本に対して参戦した。

この点において、多くの方の歴史観に違和感が生じるところだろう。言うまでもなく、「終戦」の8月15日まで、ソ連はそう簡単に日本の領土に侵略できなかった。当時、日本に支配された満洲国、中国東北部、そして朝鮮半島に対しては陸上でアクセスが可能であった一方、樺太は島であり、近いところでロシア本土からわずか数キロメートル程度だとしても、やはり離れている。千島列島に関しても同様である。そして、当時のソ連は特に太平洋で海軍大国だったとは言えず、島に占領軍を上陸させるための船をすぐに用意ができたわけもない。しかし、千島列島はソ連に占領された。つまり、ソ連は8月15日以降、積極的に日本の領土に侵攻を行った。ここで意識しなければならないのは、日本が公式に連合軍に降伏したのは1945年9月2日だった点である。

このような背景で、千島列島の択捉島は8月28日、その南に位置する国後島、色丹島、そして歯舞群島は9月1日に攻撃を受けた。9月2日を持って、各島に残存していた日本軍は一般命令第一号を受けて、ソ連軍に対する抵抗を停止した。この流れに鑑みると、ソ連はもはや日本の降伏意思を無視して、最後まで自分の領土を拡大するようにしたという捉え方は不可能ではないと言える。また、別の言い方をすれば、本土で主に空襲として戦争を体験した多くの方と異なり、現在「北方領土」と呼ばれている島々に住んでいた日本人にとって、戦争が「気持ちの終戦日」だった8月15日に終わったわけではなく、実際の終戦日だった9月2日の直前に本格化したといえよう。

さて、戦後日本の独特なメディアといえば、アニメであろう。日本国内および日本語では、「アニメ」という外来語は「アニメーション」の省略に過ぎないため、人形アニメ、CGアニメ、ストップモーション、カートゥーン・アニメなどのあらゆるアニメーションを指している。しかし、海外では、「anime」が日本のカートゥーン・アニメ、つまり今はもうほとんど使われていない言葉で「japanimation」を指している。もちろん、日本国内でも、一般的に「アニメ」の話をすると、多くの方は同様に、カートゥーン・アニメのことを連想する。従って、私も以降に、「アニメ」を日本のカートゥーン・アニメの意味で使わせていただく。

では、北方領土とアニメにはどのような関係があるか?まず、アニメの様々なジャンルの一つは「戦争アニメ」だ。公式に確立されたジャンルではないが、50作品以上に上る、第二次世界大戦・太平洋戦争を現実の歴史的な出来事として語るアニメのことである。50作品以上という数で、多くの方が少し驚くかもしれない。なぜかというと、一般的に知られているのはわずか数本の作品だからだ。そして、恐らく最もよく知られている戦争アニメは『はだしのゲン』(1983年)と『火垂るの墓』(1988)だろう。ところが、北方領土を扱っている作品も存在する。その作品は『ジョバンニの島』(2014年)だ。

『ジョバンニの島』の物語は、多くの戦争アニメと同様に、1945年の夏、つまり日本の敗戦の直前から展開される。主人公、10歳頃の少年である瀬能純平は、弟の寛太、島の防衛隊である父親、祖父、そして奉公人女性のみっちゃんと一緒に色丹島に住み、戦争と殆ど関わらない、平和な、そして簡素な生活を送っていた。宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』を愛していた純平・寛太の母親は、寛太の出産後に亡くなった。純平と寛太という名前は『銀河鉄道の夜』に登場する「ジョバンニ」と「カンパネラ」を真似したもので、「ジョバンニ」と「カンパネラ」は兄弟がお互いを呼ぶ際の愛称でもある。そして、色丹島からは1945年7月14日の根室市に対する空襲の炎が暗い夜空の中でも見え、8月15日には現代日本で敗戦の象徴となった玉音放送が流れた。島では今後についての不安に怯える日々が始まり、9月1日の朝、色丹島には敵軍の軍艦が現れる。純平たちは通学路の途中であった。そして、ソ連の軍艦が島に現れ、威嚇射撃を行う。

純平たちは身を捨てるが、戦闘などは発生しなかった。

純平たちは身を捨てるが、戦闘などは発生しなかった。

しかし、学校に着いた純平たちは、窓からロシア軍の上陸部隊が用意する大砲を目の当たりにし、銃を持った兵隊も間もなく学校に侵入した。数学の時間であったため、教室では割り算が教えられていた。ロシア兵は先生と生徒たちに銃を向け、ロシア語で命令を吐く。先生は日本語で「出てってください。今、授業中です」と反応し、黒板に書かれた「0.5+1/2」という問題を解くように生徒を求め、純平を指名した。ロシア兵が純平に銃を向けた。純平の足はガタガタ震えるが、黒板の問題を解こうと試みた。「0.」と書き始めたところで、ロシア軍の司令官が教室に入ってきた。金髪の大男が、純平の前に立った。そして、チョークを手にし、純平の間違った回答を修正する。まるで教師のような仕草と笑顔であった。その後、司令官はロシア兵を学校から撤退させた。

学校でのこのシーンは、純平が初めて外国人、そして初めて「敵」の顔をみた瞬間だった。学校から帰宅すると、純平と寛太は驚く。家の中はソ連兵に乱暴に「検査」されていたのである。島内の他の場所でも、ロシア兵は民家に侵略し、金になるものを奪い、金目がないと思われるものを破壊していた。また別の日、帰宅中であった純平と寛太は、家の前に金髪の少女を見かける。純平は、家に何の用があるかを尋ねるが、返事がない。家のドアは防がれて、家はロシア軍に押収されていた。そして、瀬能一家は家の隣にある馬小屋に移されていた。これからは色々な出来事があり、半年以上が経過する。1946年の5月に純平と寛太は少女の名がターニャだということを知る。純平、寛太とターニャから始まり、島の日本人子供と兵隊に帯同する家族のロシア人子供はすっかり仲良くなっていた。そして、純平と寛太は、以前に自分たちの家、自分たちの部屋だった場所を尋ねる。しかし、今はターニャの家、ターニャの部屋であった。そしてターニャは、学校で純平の割り算を直したロシア軍の司令官の娘だと分かる。「敵」であるロシア人、侵略者であるロシア人、これまでの島の生活を奪ったロシア人。彼らも人間だ。家族がいる。守りたい人がいる。単純な悪意で戦争をしてきたわけではない。

ここでアニメ研究の話をすると、一つの重要なポイントは、ターニャ、ターニャの父親、そして登場するロシア人の皆は、もちろん髪の毛や目の色が異なっているが、日本人と同じスタイルで描かれていることだ。

『ジョバンニの島』ではそれ以降、純平と寛太の父親が密かに島の日本人に対して米の補給を行っていることが発覚したためターニャの父親に逮捕され、樺太の収容所へ送られる。その後、他の日本人も島から追い出され、樺太の収容所へ送られた。その後、そこから日本へ送還させられることとなった。しかし、収容所での生活環境は非人間的で、島の日本人の何人が最終的に日本に帰還できたかは不明だ。色丹島への帰郷は、現実のとおりに、一切叶わなかった。彼らの故郷はソ連に奪われたのである。

島の人々が何を失ったかは、収容所への転送の途中のシーンでよく表現されている。若い日本人女性が生まれたばかりの赤ちゃんを連れて船に乗船したが、赤ちゃんが死亡した [ii]。すると、赤ちゃんの死体は無理やりロシア兵に母親から奪われ、海に捨てられた [iii]。

そして、純平と寛太にとっても、父親との再会は一度きり、わずか数秒だけであった。彼らは再会のために収容所から脱出し、樺太の冬の大雪の中、父親がいる収容所へ向かった。収容所で働いている朝鮮人女性の協力を得て、収容所のフェンスで父親を会うことができたものの、収容所の見張り員に発見され、捕えられてしまう。ここで、寛太の体調は既に大幅に悪化していた。収容所の司令官は情けをかけ、純平たちを翌朝に日本へ出発する引き上げ船に送るが、寛太は船に乗る前に亡くなってしまう。

ここで、北方領土と『ジョバンニの島』から離れよう。第二次世界大戦の日本について、北方領土の正反対と言えるのは沖縄だろう。沖縄に関しては、唯一、日本の領土で行われた陸戦だったとよく考えられるが、北方領土でも陸戦が起きたことは事実だ。しかし、沖縄では敵軍はソ連軍ではなく、米軍であった。そして沖縄での戦争は8月15日でも、9月2日でもなく、6月22日に終了していた [iv]。終戦時点では本格的な戦争がまだ始まっていなかった北方領土と違い、沖縄においては戦争が早期に終結した。ところが、沖縄もまた、米国による本土の占領が終わって以降もしばらくの間占領され続けたが、1972年に返還された。しかし、沖縄戦を描く戦争アニメは、必ず沖縄の民間人の視点を取る。そのため、「敵」は米軍だけではなく、日本軍でもあった。そのため、「敵」を非人間的に描くのは非常に困難となる。それより、戦争が早期に終結したもう一つの場所を見てみよう。その場所は広島だ。

もちろん、広島は日本本土の他地域と同様に、玉音放送・降伏・占領軍の到着まで、大日本帝国の一部として存在し続けたが、原爆投下によって壊滅した街は1945年8月6日以降に空襲や陸戦を受けておらず、日本の敗北は時間の問題に過ぎないことが明らかになった。北方領土の終戦やそれを舞台とした『ジョバンニの島』の純平と同様に、家族、家、財産を失った人は無数に存在する。しかし、北方領土と大きく異なっている点として、広島を奪った敵には顔がなかったことが挙げられる。「リトルボーイ」を広島まで運んだ爆撃機のエノラ・ゲイは外見上他のB-29と特に変わらず、リトルボーイも兵器として顔がなかった。そして、戦後の広島は例外として、米軍ではなく英軍に占領された [v]。

しかし、広島は原爆投下において、言葉に表すことのできない悲劇にもあった。戦後の被爆者に対する偏見や治療不足から始まった様子は、この悲劇を乗り越えるための過程を「怒りの広島」、つまり原爆投下に起こされた被害を中心にした追想、という形にしたと言える。「怒りの広島」は文学や映画などに見えるコンセプトとして、もちろん広島の原爆投下をテーマにしたアニメにも登場する。そして、広島の原爆投下をテーマにしたアニメは、戦争アニメの50作品以上の中に [vi]、14作品以上存在する [vii]。一つのテーマ・地域についていえば、戦争アニメの中の最も大きなグループである。そして、これらは基本的に、原爆投下後の復旧よりも、投下直前の広島の様子、そして原爆投下によって引き起こされた破壊を描く。

これに対して、長崎の原爆投下を描く作品は2点しか存在しない。そして、この2点は積極的に「敵」および外国人を含め、物語の中心は原爆投下後にある。さらに、それぞれの長崎の作品はキリスト教との関わりがあり、まさに「祈りの長崎」を描くものである。

広島への原爆投下を描くアニメとしては、『はだしのゲン』が挙げられる。1973年に初めてマンガとして発表された『はだしのゲン』は早くも、1976年に実写化された。マンガの連載もまだ続いた1977年には続編の実写映画、そして1980年にさらに一つの続編の実写映画が発表された [viii]。原作のマンガとそれぞれの続編では、『はだしのゲン』は原爆投下後の数年間の物語について描いている。しかし、1983年に発表されたアニメ版『はだしのゲン』は約83分の上映時間の中、投下後となっている49分でどれぐらいの期間を描いているかは不明である。物語内の出来事をマンガと比較すると数ヶ月となっているが、現実に起きたいくつかの出来事はアニメ版に含まれていない。例えば占領軍が広島に到着することも描かれていないため、多くても数週間と推測できる。

しかし、この事情を鑑みると、長崎への原爆投下と最も大きく異なっていることは、主人公のゲンが「敵」、つまり米兵の顔が一切見ていないことだろう。これは、『はだしのゲン』には米兵が現れないという訳ではなく、主人公との面識および交流がないということである。登場する米兵はエノラ・ゲイ号のクルーであり、彼らはゲンなどの広島市民と切り離れた空間に置かれている。

しかし、図2と図3を比較すると、ゲンと米兵はまるで異なる種類の生き物として描かれていることが分かる。ゲンと広島の市民たちは丸くて、柔らかく、そして大きな目で描かれている。これに対して、米兵たちは角張った顔に瞳のない、小さな目で描かれている [x]。ゲンはもちろん人間として描かれている。そうすると、ゲンから始まった広島の市民は視聴者にたいして「人間」として成立される。そして、米兵の描写は「鬼畜米英」、つまり、日本を襲ってくる「非人間」である鬼だという意味なのか?

戦争に関わるプロパガンダにおいて、「敵」を人間ではない存在として描くのは基礎的な「技」だ。現代でも、例えばロシアのウクライナ侵略において、ロシアのメディアに用いられている。それは主に、ウクライナ政府をナチスと呼ぶ政策だ [xi]。興味深いことに、まさに第二次世界大戦中に日本のプロパガンダ映画であった、そして戦後日本のアニメ業界に不可欠な存在となった手塚治虫に大きく影響を与えたアニメ作品『桃太郎 海の新兵』(1945年)では逆に描かれている。日本人、日本軍、東南アジアの人々は可愛いらしい動物として描かれている一方、「敵」は人間だ。

では、ここまでを振り返り、何を学べるのか?まず、アニメ、具体的に戦争アニメについてである。戦争アニメは度々、日本の被害に着目し、日本の加害を無視するような、被害者意識の表現として批判されている。『はだしのゲン』はこのような被害者意識の作品の好例だ。しかし、日本の加害を描くことは、実はそう簡単ではない。単純に、日本軍によって海外で行われた戦争犯罪を物語の中心にした作品を作るなら、それは直接的に被害を受けた家族がいる方にとって加害の程度を描き切れなく、政治的な都合の動きもあり、逆に国内から激しく批判されるだろう。また、強制的に日本軍に徴兵された人々、犯罪を起こしていない方を不適切に描くことによって、そのような人とその遺族を苦しませることも予測できる。

そして、戦争アニメの目的はそもそも、日本人がもう二度と戦争を起こさないことの重要性を説く反戦主義を徹底的に植え付けることであり、身近な人があった被害と悲劇を描くことは、より効果的だ。また、1945年を中心とした日本の被害、そして、1937年から1944年までの期間を中心とした日本の加害を一つのアニメ作品にまとめることは不可能だと考えるべきであろう。このような作品は、巨大な上映時間が必要となり、まずは制作のための資金が集まらないだろう。仮に制作できたとしても、次には販売および上映が問題になる。そして、作品のトーンに失敗があれば、また大きく批判を招きかねない。

ところで、日本との比較を目的として、戦争責任の積極的な扱いの例として挙げられているドイツの戦争を題材とした映画においても、ドイツの戦争犯罪を中心とした作品はそれほど多くない。ドイツ映画の戦争ものの主なテーマはユダヤ人の大虐殺という人道に対する犯罪だ。必ず戦争との関係があるとは言い切れない。ユダヤ人大虐殺とともに、身体障害者、知識障害者、他の少数民族、そして一部の犯罪者もまた虐殺され、最初の被害者は戦争が始まった前、ドイツ国内に出ていた 。ドイツ軍の戦争犯罪はほとんど、徴兵された兵隊が司令官に強制的に行わされたものとして描かれる [xii]。

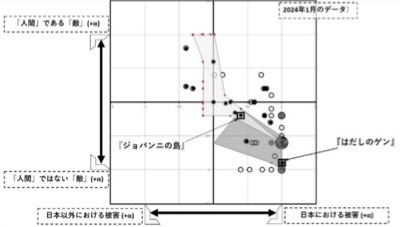

戦争アニメにおいては、敵の人間性は大きな役割を果たしていると言える。つまり、『ジョバンニの島』と同様に、作品において「敵」が日本人と同様の姿で現れるなら、その「敵」は一方的に日本を攻めてきたわけではないというメッセージも明確になる。一方、『はだしのゲン』のように、「敵」が日本人と比較して歪んだ人間の姿になるか、全く人間の姿がない場合には、「敵」の人間性は視覚的な記号のレベルで否定されている。そのような描写では、「非人間」である敵が日本を攻め、平和な生活を奪おうとした印象が残る。これについては図4で用意されている戦争アニメのポートフォリオであるマトリックス・モデルが参考になる。厚い黒丸がついている作品には何かの形で、人間である「敵」が現れる。紙幅の都合でモデルの詳細の説明を省略するが、ご覧のとおり、「人間」の「敵」が現れる作品であれば、日本以外での被害も比較的に強く表現される傾向があることが分かる。そして、「敵」が人間の姿で現れるのは、ほとんどの作品で戦後という時期になる。このため、『ジョバンニの島』と『はだしのゲン』のそれぞれの戦後の描き方の比較には深い意味があると考えられる。

しかし、マトリックス・モデルの分析は、人間の姿で現れる「敵」の作品は良い、そうではない作品は良くないというわけではない。作品の背景には多様な様子が働いており、例えば作者および原作者の辛い体験もある。マトリックス・モデルのポートフォリオは戦争アニメのより正確な研究を支えるための手がかりである。

最後になるが、ここではアニメの世界と現実の世界の架け橋が必要になる。今回のトークイベントのテーマは、2022年に始まったロシアのウクライナ侵略についての反応である。筆者はこの場で、日本の戦争記憶の一部となっている戦争アニメにおけるロシアの描き方とウクライナ侵略の共通点について話したかった。しかし、結局は3年間も続いている戦争およびその終末について、アニメに描かれている現実から学ばなければならないことを優先することになった。その現実とは、非常に悲しいことだ。ソ連は1945年に、もう戦争の勝ち目が全くなかった日本に対して参戦し、可能なだけ自国の領土を一平方キロメートルでも拡大しようとした。終戦の80年後の今年、北方四島が日本に

返還される見込みさえもなく、この作戦に成功したようだ。そして、同様に、戦争に勝ち目がないと思われたウクライナに侵略した。多くの命が失われたウクライナでは、平和ほど望まれているものはないであろう。しかし、平和のための平和なら、ロシア軍に占領されてきたウクライナの領土は今後80年間、ウクライナに返還される見込みさえもないかもしれない。

返還される見込みさえもなく、この作戦に成功したようだ。そして、同様に、戦争に勝ち目がないと思われたウクライナに侵略した。多くの命が失われたウクライナでは、平和ほど望まれているものはないであろう。しかし、平和のための平和なら、ロシア軍に占領されてきたウクライナの領土は今後80年間、ウクライナに返還される見込みさえもないかもしれない。

参考文献

Alt, Joachim (2018) Political Categorization of WWII Anime with the Matrix Model. The IAJS Journal, Vol. 3, 9-20.

Alt, Joachim (2019b) World War II in Anime – A Portfolio Based Analysis. The IAJS Journal, Vol. 4, 3-14.

Alt, Joachim (2020) Schlüssel- und Wendejahr 1993 – Anime zu Japans Weltkrieg um und ab Heisei. MINIKOMI: Austrian Journal of Japanese Studies. Vol. 88, 42-57.

Alt, Joachim (2021) No Hope in 1945? - Story Framing and Film Semiotics in Anime on Japan’s War. In Thinking with Animation, edited by Joff P. N. Bradley and Catherine Ju-Yu Cheng, 227-246. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Dower, John W. (1999) Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II. New York: The New Press.

Dower, John W. (2012) Ways of Forgetting, Ways of Remembering: Japan in the Modern World. New York: The New Press.

Napier, Susan J. (2005) Anime from Akira to Howl’s Moving Castle. New York: Palgrave MacMillan.

Shibata, Ria (2017) “War, Identity, and Inherited Responsibility in Sino-Japanese Relations.” PhD Diss., University of Otago.

アルト・ヨアヒム(2019a)「広島の原爆投下を語る戦争アニメにおける変化」、『アニメーション研究』第20巻1号、31-41。

石田あゆ(2011)「戦争児童文学が語るもの/語らないもの――『ガラスのうさぎ』を中心として」、高井昌史(編)『「反戦」と「好戦」のポピュラーカルチャー――メディア/ジェンダー/ツーリズム』人文書院。

脚注

[i] タイムスタンプは日本国内DVD版のとおり。

[ii] アニメ『ジョバンニの島』の範囲で、赤ちゃんは船から捨てられる時点でまだ生きているかどうかが明確にならない。

[iii] 映画の非常に感動的なシーンだが、実際に、死体を捨てなければ、船の他の乗客の間に病気が流行ってしまうリスクがある。似たような出来事は『えっちゃんのせんそう』(2002年)の後半にある。

[iv] 情報源次第に異なっている日程もある。

[v] ただし、周りの町の岩国市と呉市は米軍に占領された。

[vi] 現在、59作品を研究対象に扱っている。この中、TVシリーズの全話は合わせて一作品としてみなされる。

[vii] 現在、研究対象としての条件を満たしている数だ。

[viii] 各映画は一連の作品だが、各登場人物の役を担当した俳優はそれぞれの映画の間に替われた。

[ix] タイムスタンプは日本国内配信版のとおり。

[x] 図3はスコープを見ている爆撃手だが、エノラ・ゲイ号の他のクルーは同様に描かれている。

[xi] ナチスは間違いなく人間だったが、行われた人道に対する犯罪のため、「人間」としての位置を失ったというアプローチだ。

[xii] 一つの事例としては『スターリングラード』(1993)におけるロシア民間人の射殺シーンを述べる。

同じカテゴリの刊行物

コメンタリー

2026.01.27 (火)

コメンタリー

2025.11.29 (土)