2020年9月に発足した菅政権の下、日露関係はどうやら「正常」な状態に戻りつつある。ここでいう正常とは、重 要な隣国でありながら、二国間関係に特に大きな動きはなく、平和条約交渉、つまり日本にとっての北方領土返還 に向けた交渉にも進展はなく、両国間関係は双方にとって外交上の最優先項目でもなく、互いの国を見る国民の視 線も冷たいという状態のことである。

第二次世界大戦後の日ソ、日露関係は、多くの時期にわたってこうしたものだっ た。好むと好まざるとにかかわらず、これが現実である。 それでも、日露が北東アジアの戦略的空間を共有する隣国であることには変わりがなく、対露関係という課題か ら逃げる選択肢は、日本には許されないのである。

そこで、以下の本稿では、まず安倍政権期の日露関係を振り返り、 同政権が何を目指し、いかなる壁に突き当たったのかを抽出する。そのうえで、菅政権さらにはその後に向けて、ロ シアや、それに関連して米国に対するアプローチの課題を整理することにしたい。

なお、筆者はロシア専門家ではないため、ここでの分析はあくまでも日本の外交・安全保障政策の観点、および 米露関係や日米関係を含む米国、さらには欧州を含めた G7、ないしいわゆる「西側」の観点からのものである点を 予め断っておきたい。

I. 安倍政権期の教訓を学ぶ

第二次世界大戦後の歴史を踏まえれば、2012年から2020年という日本の憲政史上最長の在任期間を誇った安 倍政権期の日露関係こそが例外だったという理解が出発点になる。北方領土交渉や平和条約交渉に実質的な成果 がなかった点においては、安倍政権も結果的に例外ではなかったかもしれない。また、領土問題の解決に熱心に取 り組んだ総理は他にも存在した。

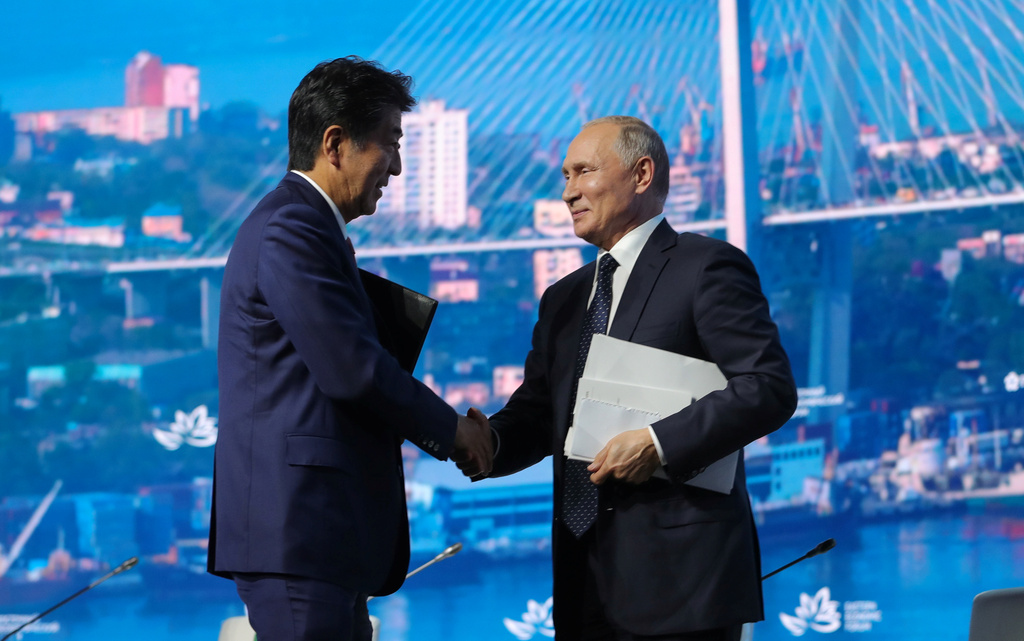

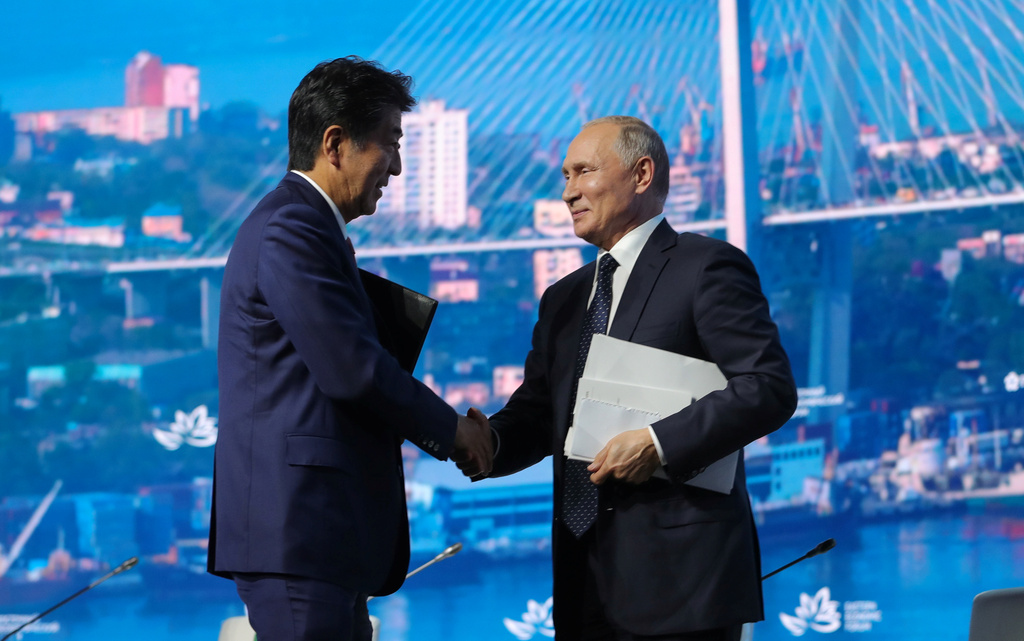

しかし、日本外交全体における対露関係の位置づけの上昇や、総理自身によるコミットメントの強さという観点で、安倍政権はやはり例外的だった。 この間、日露関係、特に北方領土問題の進展の可能性について、メディアの関心も極めて高く、安倍総理(当時、 以下同)とプーチン大統領との首脳会談は、常に大きく報じられた。少なくない日本のメディアと国民が、領土問題 に関するプーチン大統領やラブロフ外相の発言に一喜一憂させられた。

安倍総理が平和条約締結による日露関係の打開を訴えた背景には、1980年代に日ソ関係の打開を試みつつ、最 後は病に倒れた父親の安倍晋太郎元外相の影響がある。遺志を引き継いだという気持ちが強かったのだろう。こ のことは自ら公言している。

しかし、もちろんそれだけが理由ではない。安倍総理やその周辺が強調するのは戦略的発想であった。総理退任 後のインタビューで安倍氏は、「日ロ二国間の文脈だけではなく、東アジアにおいて中国が軍事力を増強し、東シナ海、 南シナ海で一方的な現状変更を試みるなかで、戦略的な判断として、ロシアを中国の側に追いやってはいけない」 という基本的な考え方だったと振り返っている。安倍外交を内閣官房副長官補・国家安全保障局次長として支えた 兼原信克氏は、「中国の台頭を念頭に地球的規模で戦略的なバランスを取るという戦略観」の確立を安倍外交の 功績に挙げている。ロシアへのアプローチもその文脈に位置付けられる。

日本と中国との関係が長期的に競争的で、場合によっては対立的なものにもならざるを得ないとの前提に立てば、 ロシアとの関係を良好なものにすることの日本にとっての戦略的重要性は明らかである。日本は、中国とロシアの 両方と同時に対立的関係に陥ることを何としても避けなければならないからである。別のいい方をすれば、それは 対中関係を見据え、ロシアの「戦略的中立化」を目指すということでもある。ここまでは、戦略論として極めて合理的であり分かりやすい。

しかし、現実の壁は高かった。

第1に、ロシアにとっての中国との関係の重要性は日本との関係のそれを大きく上回っていた。つまり、ロシアにとっ ては、中国との関係を犠牲にしてまで日本との関係を強化するわけにいかない。これは、日本が重要ではないという話ではない。長い陸上国境を有する中国との関係の方が、日本との関係よりも、悪化したときのロシアにとっての コストが大きいのである。加えて中露関係は、中国とロシアそれぞれにとっての対米関係、さらには米国や西側主導の国際秩序への抵抗という、対日関係とはレベルの異なる構造的要因によって規定される部分が大きい。

第2に米国である。日露関係を規定する大きな要素は、常に米国なのである。その点で、2014年のロシアによる ウクライナのクリミア併合以降、米露関係が冷戦後最悪の状態に陥ったことは、日露関係にとって大きな打撃であった。 それを意識していたがゆえに、安倍政権においては、「プーチンと積み上げてきた個人的関係を、ウクライナ危機で ご破算にされたくない」という思いが強まったのである。

しかし現実はさらに冷徹だった。あるいは、個人の思いという次元ではなく、構造上の問題だったという方が正確 かもしれない。日本は、ロシアに対して日米同盟はロシアを標的にしたものではなく、脅威を及ぼさないと説明する。 この説明に裏はないのだろう。純粋にそう考えているのである。安倍総理自身2019年元旦に放送されたテレビイン タビューで、「在日米軍は決してロシアに敵対的なものではない」とプーチン大統領に説明してきたと述べ、「今まで もプーチン氏に説明してきた。必ずご理解いただけると思う」と語っていた。実際、今日の日米同盟の主たる目的がロシアの脅威への対処だと考えている日本人は、おそらくほとんどいないだろう。 他方で、ロシアがそうした言葉を完全に信用するのは不可能である。ロシアにとっての日米同盟は、欧州正面で 対 峙 す る N A T O( 北 大 西 洋 条 約 機 構 )と 並 ぶ 米 国 の 同 盟 で あ り 、 米 国 の 前 線 基 地 に 他 な ら な い 。 そ う で あ る 以 上 、 米 露関係が良好でない限り、日露関係の進展にはおのずと限界が生じる。北方領土が一部でも返還された場合に、そ こに米軍が駐留する可能性が問題になったが、ロシアにとってそれはブラフではなく、極めて真剣な問題だったの である。この点の認識が、日本側で十分に浸透していたようにはみえない。

この2つの点に鑑みれば、日本が動くことのできる戦略的空間は、実際には当初から極めて限られたものだった。 それでも、改めて振り返ったときに、北東アジアの戦略的ランドスケープのなかに、日露関係という軸が限定的な形 ではあったものの出現したことの意味が無かったわけではないのだろう。日本にとっては、歴史問題や領土をめぐる問題などで中露が共同で対日批判をするような事態を避けるという、より直近の目的が存在した。中露関係の構 造自体を日本が動かすことは無理でも、「ロシアが完全な中国寄りになることを避ける」ということである。

また、 日露関係の進展を中国が気にかけていたとすれば、日本としては重要な戦略的メッセージになっていたとの評価も可能である。 中国への過度な依存を回避し、対アジア政策における自律性を維持したいロシアにとっても、日本との関係とい う選択肢が存在したことの意味は小さくなかった。このことも、北方領土を含むロシア極東への投資や経済支援と 並んで、プーチン政権が対日関係を従来以上に重視した一つの要因だったのだろう。

ただし、こうした現実的かつ限定的な戦略的目標を冷静に見抜いていた関係者がいた一方で、安倍政権の対露外 交には、首脳外交による突破の可能性を信じ、「政治家同士にしか分からない」何かに依存する「ギャンブル外交」 的要素も併存していたのだろう。改めて検証すべきは、何が機能し、何が機能しなかったかであろう。政治指導者を 含む政府関係者の認識が問われるのは当然であるが、北方領土交渉、および平和条約交渉に関して、センセーショナルに報じ続けた一部マスコミの姿勢も問われる必要がある。

II. 菅政権におけるリセットの課題

菅総理は、安倍総理の対露政策を引き継ぐと表明しているものの、具体的にどの部分を引き継いでいるのかは必ずしも明らかではない。

菅自身は就任当初から、ロシアや中国を含む近隣諸国と「安定的な関係を築いていきたい」 と述べているが、これが何を意味するかは「安定的な関係」の定義次第である。対露関係の優先度が低下したと政 府が公に認めることはおそらくないだろう。それでも、ロシアとの関係に対する菅総理のコミットメントの度合いが、 安倍前総理のそれと同じであるとすれば、その方が驚きである。

しかし、先に述べた日本がロシアとの関係改善を求める戦略的必要性自体は、日本で総理大臣が交代したところ で、中国が台頭し続ける限り変わらない。つまり、日本にとって、ロシアとの関係が悪化し、現在よりも目に見えて対 立的なものになることは避ける必要がある。菅政権が対露政策を再構築するにあたっては、安倍政権の経験から教 訓を学ぶことが求められる。ここでは3点検討したい。

(1) ロシアへのアプローチ

まずは、肝心のロシアに対するアプローチである。

安倍政権の対露政策には、中国を見据えた戦略観があったのは事実だとしても、戦術的な部分においては、ロシアを怒らせないように、嫌がることを極力避けるのが基本的姿勢 だったことは否定できない。クリミア併合およびウクライナ東部への介入に対する制裁に関しても、安倍政権は、「米欧の制裁には最低限付き合う」という基本路線だった。最低限という部分が重要であり、G7における「最後尾戦略」 でもあった。

また、2018年3月に英ソールズベリーで発生した元ロシアスパイ、スクリパリ氏に対する兵器級神経剤ノビチョク を使用した毒殺未遂事件でも、トランプ政権の米国を含む NATO や EU(欧州連合)諸国が対露報復としての露外交官追放などに踏み切るなか、日本は強い姿勢を示すことを慎重に避け続けた。

2016年12月のプーチン大統領来 日直前には、カナダ・フランス・ドイツ・イタリア・英国・米国の6カ国首脳による、シリアにおけるアサド政権およびロシアの行動を非難する共同声明が発出された。この作成プロセスは明らかになっていない部分が多いが、結果と して「G7マイナス日本」になった。それらは全て、ロシアに対する配慮のメッセージだったのだろう。

安倍政権末期の2020年8月以降続いているのが、ロシアの野党指導者ナワリヌイ氏に対する毒殺未遂、その後、 ドイツで治療を受けて帰国した後の逮捕、拘束、裁判をめぐる問題である。使われた毒物が、スクリパリ事件と同様にノビチョクであったと独政府が判断し、欧州各国や米国はそれに基づき、ノビチョク使用を非難することになった。しかし、2020年9月9日に発出された G7外相声明では、毒物の使用を「結束して非難」したものの、ノビチョク については独政府が「説明を行った」とのみ記載された。背景は不明だが、G7外相声明発出後の会見で吉田外 務報道官は、「この毒物は巷間、ノビチョクと言われていますけれども、そうであるとすれば」と述べている。この言葉遣いから窺われるように、日本政府としては独政府の判断を受け入れず、使用された毒物がノビチョクであると認定していなかったのだろう。これが、独政府による説明が科学的に不十分だった結果なのか、政治的判断だっ たのかは断定できない。いずれにしても、ドイツは友好国であり、さらに米国を含む NATO や EU 諸国が受け入れた 同国の検証結果を受け入れないという判断であり、相応の意思が存在していたと考えざるを得ない。

ここまでは安倍政権期だが、この問題はその後も続く。

2021年1月にナワリヌイ氏がロシアに帰国し、逮捕・拘束 された。これを受けて加藤官房長官は1月18日の会見で、本件を「重大な関心を持って注視している」としたうえで、「早期に事実関係が解明されることを期待している」と述べている。ナワリヌイ氏釈放の要求は行わず、また、「毒物使用事案」については、事実関係が解明されていないとの判断を示したのである。しかし、1月27日に発出された G7外相声明は、ナワリヌイ氏の「無条件釈放」を求めるとともに、「『ノビチョク』類の化学神経剤による2020年8月 のナヴァリヌィ氏への攻撃を可能な限り最も強い表現で非難したことを想起する」と述べた。上述のとおり2020年 9月の G7外相声明ではノビチョクの使用が認定されていなかったことを踏まえれば、今回の声明のノビチョクに関する表現は厳密性を欠く。

それでも、これに日本が参加したことの意味は大きかった。というのも、茂木外相はこの G7外相声明と相前後し、ナワリヌイ氏の「釈放を求めていきたい」と発信内容を変化させることになったからである。 これをもって、日本のロシアに対する姿勢― より厳密にいえば対露配慮の度合い― が変化したと判断できるかは不透明である。実際、その後、日本政府による特段の動きはない。

なお、EU や米国は、これらを受けてロシアに 対する、主として人権制裁を発動している。 これら一連の経緯については、改めて検証する必要があるが、ウクライナ危機に関する制裁にはじまり、日本に おいては、直接的な対露非難・批判を可能な限り控え、制裁を最小限にとどめるという、ロシアに対する配慮が幾重にも重ねられてきたこと自体は否定できない。

そこで問われるべきは、そうした配慮に対して、結果としてロシアからいかなる見返りを得たのかである。当初期 待したものは確保できたという認識なのか。そもそも、そのような配慮がロシア側でどの程度評価されたのか。足元 をみられるだけでマイナスであったとの評価も存在する。そうした批判が正しくないというのであれば、反証が必 要である。ロシアの嫌がることを避けるのが正しい戦術なのか、あるいは、ときにはあえて嫌がることをする、ないしする覚悟を見せる方がよいのか。後者によって、ロシアを本気にさせる、あるいは少なくとも見下されないようにする方が、ロシアのパワーポリティクス観には合致するとの見方もあろう。

加えて、現在の構図として指摘すべきは、現状の日露関係でロシアは特に困っていない点である。つまり、ロシア は領土問題の解決を急ぐ必要がないのである。しかも、平和条約交渉が実質的には何も動かないなかで、規模は 小さいながらも日本からロシア極東への投資や経済支援が行われるのであれば、ロシア側にとっては好都合であり、 状況を変えたいとは思わなくてむしろ当然であろう。この現実に向き合わなければならない。現状を変更したいの は日本側なのであり、なぜそれがロシアの利益にもなるのかというロジックを精緻に構築したうえで、粘り強く発信 し続ける他ないのだろう。たとえ困難な道であったとしても、首脳間の個人的関係のなかでの取引を期待するより は現実的である。

(2) 米国へのアプローチ

次に、日露関係の改善や平和条約締結、領土問題の解決に関して、米国をいかに味方に付けるかである。

米露関係の状況が、日露関係改善にとってはいわば上限の天井になる。安倍政権下では、米露関係が悪いときこそロシ アは日本を必要とするために、日露関係にとってはチャンスであるとの議論も聞かれた。米国の反対を押し切って 対露関係改善を続ける安倍政権の姿勢を、「対米自立」の象徴として称賛するような向きもあった。

ごく限定的な個 別の場面においては、そうした議論が該当することもあったかもしれないが、全体としては幻想にすぎなかったのではないか。日本が米国の同盟国であり、強大な在日米軍を擁する以上、ロシアにとって、米国と日本を完全に分け て考えることは不可能なのである。日本が口で何を言っても変わらない。

ただし、米国から自立して自国の決定ができることをロシアに示すのが必要だったこともまた事実である。2016 年12月の来日直前の日本メディアとの会見でプーチンは、「日本は(日米)同盟の義務がある。我々はそれを尊重す るが、日本が有する行動の自由の度合いと、どこまでできる用意があるのかを理解する必要がある」と述べている。 米国の意向とは別にどこまで日本が行動できるかの「瀬踏み」をしていたのである。

この背景には、プーチン的価値観にあてはめれば、日本は「主権国家」とさえみなされないとの現実があった。そうであれば、ロシアに対する日本の対米自立のアピールは、それ自体間違っていたものではないが、本質的な限界は覆いようになかったのだろう。 他方で、日露関係のために米露関係の改善を米国に働きかけるのは、身勝手であるし、また手段と目的が釣り合わない。

しかし重要なのは、同盟国である米国に対して、なぜ領土問題の解決を含む日露関係の改善が日本にとっ てのみならず、日米同盟、さらには米国自身にとっても利益になるのという、大きな絵を描くことである。これに米国 を巻き込まない限り、米国は日露関係の阻害要因であり続けてしまう。日露関係について日米間でより議論するこ とが必要なゆえんである。

関連して付言すれば、1990年のドイツ統一にあたって、統一ドイツが NATO 加盟国でありながら、旧東ドイツ地 域に対する外国部隊の駐留禁止などの条件を米国が受け入れたのは、ドイツ統一の実現を米国が自らの国家目標に据えたからである。統一ドイツの NATO 帰属問題を含めた軍事的側面のソ連との交渉で前面に立ったのは米国だっ た。そして、米国と西ドイツが二人三脚として動いてはじめて、ドイツ統一への道は開かれたのである。

(3) 日本国内における新たなコンセンサス形成へ

最後に何よりも求められるのは、対露関係に関する日本国内での新たなコンセンサス形成の努力である。

安倍前政権の対露交渉スタンスは、公にされることがなかったために、従来通りの4島返還を求めていたのか、メディアで 広く報じられたように2島返還に舵を切ったのか、後者だったとして、いつが転換点になったのか等、不明な点が少 なくない。それでも、大枠において、北方領土返還という目標自体に反対する声は少ない。

しかし、それは長期的な 目標にとどまることが明らかになってしまった。 厳しい論争にならざるを得ないのは、現実的な対応として、対露外交における北方領土交渉の優先順位を変更す る場合であろう。領土に関しては、国際法上も主張し続けることが重要であり、それは今後の日本政府も継続するこ とが確実である。問題が解決されるまで取り上げ続けるしかない。

他方で、短期的・中期的に領土の返還が困難であるとの前提に立った場合に、日露関係の目標や焦点をどこに 定めるかが問われる。北方領土返還が当面現実的ではないのであれば、ロシアとの関係にリソースを割くべきではないとの声が国内で当然でてくるだろう。あるいは、そうした明確な議論が提起されないままに、日露関係への関心 が自然と低下することも考えられる。

それはすでに起きているのかもしれない。新型コロナウイルス感染症の拡大 によって、対面外交が大きく制約されているという事情もあるが、対露関係への菅政権によるコミットメントが感じら れにくくなっていることは、すでに否定できない。 しかし、忘れてはならないのは、北方領土返還を伴わない対露外交に注力する政治的意義が希薄だと考え、当面 の努力を見送るという判断があったとした場合― 意識的か無意識かを問わず― それも戦略的帰結を有する重要な決定だということである。

つまり、「何もしない」にも結果は伴う。それは「何もしない」という決定であり、政治 指導者はその結果責任から逃れられないのである。 検討自体がまだ緒に就いたばかりだが、まずはオープンな議論が求められる。日露関係に安倍前総理ほどの個 人的コミットメントがないようにみえる菅総理だからこそ、この重要な作業を進めることができるかもしれない。

(2021年3月21日脱稿)

第二次世界大戦後の日ソ、日露関係は、多くの時期にわたってこうしたものだっ た。好むと好まざるとにかかわらず、これが現実である。 それでも、日露が北東アジアの戦略的空間を共有する隣国であることには変わりがなく、対露関係という課題か ら逃げる選択肢は、日本には許されないのである。

そこで、以下の本稿では、まず安倍政権期の日露関係を振り返り、 同政権が何を目指し、いかなる壁に突き当たったのかを抽出する。そのうえで、菅政権さらにはその後に向けて、ロ シアや、それに関連して米国に対するアプローチの課題を整理することにしたい。

なお、筆者はロシア専門家ではないため、ここでの分析はあくまでも日本の外交・安全保障政策の観点、および 米露関係や日米関係を含む米国、さらには欧州を含めた G7、ないしいわゆる「西側」の観点からのものである点を 予め断っておきたい。

I. 安倍政権期の教訓を学ぶ

第二次世界大戦後の歴史を踏まえれば、2012年から2020年という日本の憲政史上最長の在任期間を誇った安 倍政権期の日露関係こそが例外だったという理解が出発点になる。北方領土交渉や平和条約交渉に実質的な成果 がなかった点においては、安倍政権も結果的に例外ではなかったかもしれない。また、領土問題の解決に熱心に取 り組んだ総理は他にも存在した。

しかし、日本外交全体における対露関係の位置づけの上昇や、総理自身によるコミットメントの強さという観点で、安倍政権はやはり例外的だった。 この間、日露関係、特に北方領土問題の進展の可能性について、メディアの関心も極めて高く、安倍総理(当時、 以下同)とプーチン大統領との首脳会談は、常に大きく報じられた。少なくない日本のメディアと国民が、領土問題 に関するプーチン大統領やラブロフ外相の発言に一喜一憂させられた。

安倍総理が平和条約締結による日露関係の打開を訴えた背景には、1980年代に日ソ関係の打開を試みつつ、最 後は病に倒れた父親の安倍晋太郎元外相の影響がある。遺志を引き継いだという気持ちが強かったのだろう。こ のことは自ら公言している。

しかし、もちろんそれだけが理由ではない。安倍総理やその周辺が強調するのは戦略的発想であった。総理退任 後のインタビューで安倍氏は、「日ロ二国間の文脈だけではなく、東アジアにおいて中国が軍事力を増強し、東シナ海、 南シナ海で一方的な現状変更を試みるなかで、戦略的な判断として、ロシアを中国の側に追いやってはいけない」 という基本的な考え方だったと振り返っている。安倍外交を内閣官房副長官補・国家安全保障局次長として支えた 兼原信克氏は、「中国の台頭を念頭に地球的規模で戦略的なバランスを取るという戦略観」の確立を安倍外交の 功績に挙げている。ロシアへのアプローチもその文脈に位置付けられる。

日本と中国との関係が長期的に競争的で、場合によっては対立的なものにもならざるを得ないとの前提に立てば、 ロシアとの関係を良好なものにすることの日本にとっての戦略的重要性は明らかである。日本は、中国とロシアの 両方と同時に対立的関係に陥ることを何としても避けなければならないからである。別のいい方をすれば、それは 対中関係を見据え、ロシアの「戦略的中立化」を目指すということでもある。ここまでは、戦略論として極めて合理的であり分かりやすい。

しかし、現実の壁は高かった。

第1に、ロシアにとっての中国との関係の重要性は日本との関係のそれを大きく上回っていた。つまり、ロシアにとっ ては、中国との関係を犠牲にしてまで日本との関係を強化するわけにいかない。これは、日本が重要ではないという話ではない。長い陸上国境を有する中国との関係の方が、日本との関係よりも、悪化したときのロシアにとっての コストが大きいのである。加えて中露関係は、中国とロシアそれぞれにとっての対米関係、さらには米国や西側主導の国際秩序への抵抗という、対日関係とはレベルの異なる構造的要因によって規定される部分が大きい。

第2に米国である。日露関係を規定する大きな要素は、常に米国なのである。その点で、2014年のロシアによる ウクライナのクリミア併合以降、米露関係が冷戦後最悪の状態に陥ったことは、日露関係にとって大きな打撃であった。 それを意識していたがゆえに、安倍政権においては、「プーチンと積み上げてきた個人的関係を、ウクライナ危機で ご破算にされたくない」という思いが強まったのである。

しかし現実はさらに冷徹だった。あるいは、個人の思いという次元ではなく、構造上の問題だったという方が正確 かもしれない。日本は、ロシアに対して日米同盟はロシアを標的にしたものではなく、脅威を及ぼさないと説明する。 この説明に裏はないのだろう。純粋にそう考えているのである。安倍総理自身2019年元旦に放送されたテレビイン タビューで、「在日米軍は決してロシアに敵対的なものではない」とプーチン大統領に説明してきたと述べ、「今まで もプーチン氏に説明してきた。必ずご理解いただけると思う」と語っていた。実際、今日の日米同盟の主たる目的がロシアの脅威への対処だと考えている日本人は、おそらくほとんどいないだろう。 他方で、ロシアがそうした言葉を完全に信用するのは不可能である。ロシアにとっての日米同盟は、欧州正面で 対 峙 す る N A T O( 北 大 西 洋 条 約 機 構 )と 並 ぶ 米 国 の 同 盟 で あ り 、 米 国 の 前 線 基 地 に 他 な ら な い 。 そ う で あ る 以 上 、 米 露関係が良好でない限り、日露関係の進展にはおのずと限界が生じる。北方領土が一部でも返還された場合に、そ こに米軍が駐留する可能性が問題になったが、ロシアにとってそれはブラフではなく、極めて真剣な問題だったの である。この点の認識が、日本側で十分に浸透していたようにはみえない。

この2つの点に鑑みれば、日本が動くことのできる戦略的空間は、実際には当初から極めて限られたものだった。 それでも、改めて振り返ったときに、北東アジアの戦略的ランドスケープのなかに、日露関係という軸が限定的な形 ではあったものの出現したことの意味が無かったわけではないのだろう。日本にとっては、歴史問題や領土をめぐる問題などで中露が共同で対日批判をするような事態を避けるという、より直近の目的が存在した。中露関係の構 造自体を日本が動かすことは無理でも、「ロシアが完全な中国寄りになることを避ける」ということである。

また、 日露関係の進展を中国が気にかけていたとすれば、日本としては重要な戦略的メッセージになっていたとの評価も可能である。 中国への過度な依存を回避し、対アジア政策における自律性を維持したいロシアにとっても、日本との関係とい う選択肢が存在したことの意味は小さくなかった。このことも、北方領土を含むロシア極東への投資や経済支援と 並んで、プーチン政権が対日関係を従来以上に重視した一つの要因だったのだろう。

ただし、こうした現実的かつ限定的な戦略的目標を冷静に見抜いていた関係者がいた一方で、安倍政権の対露外 交には、首脳外交による突破の可能性を信じ、「政治家同士にしか分からない」何かに依存する「ギャンブル外交」 的要素も併存していたのだろう。改めて検証すべきは、何が機能し、何が機能しなかったかであろう。政治指導者を 含む政府関係者の認識が問われるのは当然であるが、北方領土交渉、および平和条約交渉に関して、センセーショナルに報じ続けた一部マスコミの姿勢も問われる必要がある。

II. 菅政権におけるリセットの課題

菅総理は、安倍総理の対露政策を引き継ぐと表明しているものの、具体的にどの部分を引き継いでいるのかは必ずしも明らかではない。

菅自身は就任当初から、ロシアや中国を含む近隣諸国と「安定的な関係を築いていきたい」 と述べているが、これが何を意味するかは「安定的な関係」の定義次第である。対露関係の優先度が低下したと政 府が公に認めることはおそらくないだろう。それでも、ロシアとの関係に対する菅総理のコミットメントの度合いが、 安倍前総理のそれと同じであるとすれば、その方が驚きである。

しかし、先に述べた日本がロシアとの関係改善を求める戦略的必要性自体は、日本で総理大臣が交代したところ で、中国が台頭し続ける限り変わらない。つまり、日本にとって、ロシアとの関係が悪化し、現在よりも目に見えて対 立的なものになることは避ける必要がある。菅政権が対露政策を再構築するにあたっては、安倍政権の経験から教 訓を学ぶことが求められる。ここでは3点検討したい。

まずは、肝心のロシアに対するアプローチである。

安倍政権の対露政策には、中国を見据えた戦略観があったのは事実だとしても、戦術的な部分においては、ロシアを怒らせないように、嫌がることを極力避けるのが基本的姿勢 だったことは否定できない。クリミア併合およびウクライナ東部への介入に対する制裁に関しても、安倍政権は、「米欧の制裁には最低限付き合う」という基本路線だった。最低限という部分が重要であり、G7における「最後尾戦略」 でもあった。

また、2018年3月に英ソールズベリーで発生した元ロシアスパイ、スクリパリ氏に対する兵器級神経剤ノビチョク を使用した毒殺未遂事件でも、トランプ政権の米国を含む NATO や EU(欧州連合)諸国が対露報復としての露外交官追放などに踏み切るなか、日本は強い姿勢を示すことを慎重に避け続けた。

2016年12月のプーチン大統領来 日直前には、カナダ・フランス・ドイツ・イタリア・英国・米国の6カ国首脳による、シリアにおけるアサド政権およびロシアの行動を非難する共同声明が発出された。この作成プロセスは明らかになっていない部分が多いが、結果と して「G7マイナス日本」になった。それらは全て、ロシアに対する配慮のメッセージだったのだろう。

安倍政権末期の2020年8月以降続いているのが、ロシアの野党指導者ナワリヌイ氏に対する毒殺未遂、その後、 ドイツで治療を受けて帰国した後の逮捕、拘束、裁判をめぐる問題である。使われた毒物が、スクリパリ事件と同様にノビチョクであったと独政府が判断し、欧州各国や米国はそれに基づき、ノビチョク使用を非難することになった。しかし、2020年9月9日に発出された G7外相声明では、毒物の使用を「結束して非難」したものの、ノビチョク については独政府が「説明を行った」とのみ記載された。背景は不明だが、G7外相声明発出後の会見で吉田外 務報道官は、「この毒物は巷間、ノビチョクと言われていますけれども、そうであるとすれば」と述べている。この言葉遣いから窺われるように、日本政府としては独政府の判断を受け入れず、使用された毒物がノビチョクであると認定していなかったのだろう。これが、独政府による説明が科学的に不十分だった結果なのか、政治的判断だっ たのかは断定できない。いずれにしても、ドイツは友好国であり、さらに米国を含む NATO や EU 諸国が受け入れた 同国の検証結果を受け入れないという判断であり、相応の意思が存在していたと考えざるを得ない。

ここまでは安倍政権期だが、この問題はその後も続く。

2021年1月にナワリヌイ氏がロシアに帰国し、逮捕・拘束 された。これを受けて加藤官房長官は1月18日の会見で、本件を「重大な関心を持って注視している」としたうえで、「早期に事実関係が解明されることを期待している」と述べている。ナワリヌイ氏釈放の要求は行わず、また、「毒物使用事案」については、事実関係が解明されていないとの判断を示したのである。しかし、1月27日に発出された G7外相声明は、ナワリヌイ氏の「無条件釈放」を求めるとともに、「『ノビチョク』類の化学神経剤による2020年8月 のナヴァリヌィ氏への攻撃を可能な限り最も強い表現で非難したことを想起する」と述べた。上述のとおり2020年 9月の G7外相声明ではノビチョクの使用が認定されていなかったことを踏まえれば、今回の声明のノビチョクに関する表現は厳密性を欠く。

それでも、これに日本が参加したことの意味は大きかった。というのも、茂木外相はこの G7外相声明と相前後し、ナワリヌイ氏の「釈放を求めていきたい」と発信内容を変化させることになったからである。 これをもって、日本のロシアに対する姿勢― より厳密にいえば対露配慮の度合い― が変化したと判断できるかは不透明である。実際、その後、日本政府による特段の動きはない。

なお、EU や米国は、これらを受けてロシアに 対する、主として人権制裁を発動している。 これら一連の経緯については、改めて検証する必要があるが、ウクライナ危機に関する制裁にはじまり、日本に おいては、直接的な対露非難・批判を可能な限り控え、制裁を最小限にとどめるという、ロシアに対する配慮が幾重にも重ねられてきたこと自体は否定できない。

そこで問われるべきは、そうした配慮に対して、結果としてロシアからいかなる見返りを得たのかである。当初期 待したものは確保できたという認識なのか。そもそも、そのような配慮がロシア側でどの程度評価されたのか。足元 をみられるだけでマイナスであったとの評価も存在する。そうした批判が正しくないというのであれば、反証が必 要である。ロシアの嫌がることを避けるのが正しい戦術なのか、あるいは、ときにはあえて嫌がることをする、ないしする覚悟を見せる方がよいのか。後者によって、ロシアを本気にさせる、あるいは少なくとも見下されないようにする方が、ロシアのパワーポリティクス観には合致するとの見方もあろう。

加えて、現在の構図として指摘すべきは、現状の日露関係でロシアは特に困っていない点である。つまり、ロシア は領土問題の解決を急ぐ必要がないのである。しかも、平和条約交渉が実質的には何も動かないなかで、規模は 小さいながらも日本からロシア極東への投資や経済支援が行われるのであれば、ロシア側にとっては好都合であり、 状況を変えたいとは思わなくてむしろ当然であろう。この現実に向き合わなければならない。現状を変更したいの は日本側なのであり、なぜそれがロシアの利益にもなるのかというロジックを精緻に構築したうえで、粘り強く発信 し続ける他ないのだろう。たとえ困難な道であったとしても、首脳間の個人的関係のなかでの取引を期待するより は現実的である。

次に、日露関係の改善や平和条約締結、領土問題の解決に関して、米国をいかに味方に付けるかである。

米露関係の状況が、日露関係改善にとってはいわば上限の天井になる。安倍政権下では、米露関係が悪いときこそロシ アは日本を必要とするために、日露関係にとってはチャンスであるとの議論も聞かれた。米国の反対を押し切って 対露関係改善を続ける安倍政権の姿勢を、「対米自立」の象徴として称賛するような向きもあった。

ごく限定的な個 別の場面においては、そうした議論が該当することもあったかもしれないが、全体としては幻想にすぎなかったのではないか。日本が米国の同盟国であり、強大な在日米軍を擁する以上、ロシアにとって、米国と日本を完全に分け て考えることは不可能なのである。日本が口で何を言っても変わらない。

ただし、米国から自立して自国の決定ができることをロシアに示すのが必要だったこともまた事実である。2016 年12月の来日直前の日本メディアとの会見でプーチンは、「日本は(日米)同盟の義務がある。我々はそれを尊重す るが、日本が有する行動の自由の度合いと、どこまでできる用意があるのかを理解する必要がある」と述べている。 米国の意向とは別にどこまで日本が行動できるかの「瀬踏み」をしていたのである。

この背景には、プーチン的価値観にあてはめれば、日本は「主権国家」とさえみなされないとの現実があった。そうであれば、ロシアに対する日本の対米自立のアピールは、それ自体間違っていたものではないが、本質的な限界は覆いようになかったのだろう。 他方で、日露関係のために米露関係の改善を米国に働きかけるのは、身勝手であるし、また手段と目的が釣り合わない。

しかし重要なのは、同盟国である米国に対して、なぜ領土問題の解決を含む日露関係の改善が日本にとっ てのみならず、日米同盟、さらには米国自身にとっても利益になるのという、大きな絵を描くことである。これに米国 を巻き込まない限り、米国は日露関係の阻害要因であり続けてしまう。日露関係について日米間でより議論するこ とが必要なゆえんである。

関連して付言すれば、1990年のドイツ統一にあたって、統一ドイツが NATO 加盟国でありながら、旧東ドイツ地 域に対する外国部隊の駐留禁止などの条件を米国が受け入れたのは、ドイツ統一の実現を米国が自らの国家目標に据えたからである。統一ドイツの NATO 帰属問題を含めた軍事的側面のソ連との交渉で前面に立ったのは米国だっ た。そして、米国と西ドイツが二人三脚として動いてはじめて、ドイツ統一への道は開かれたのである。

最後に何よりも求められるのは、対露関係に関する日本国内での新たなコンセンサス形成の努力である。

安倍前政権の対露交渉スタンスは、公にされることがなかったために、従来通りの4島返還を求めていたのか、メディアで 広く報じられたように2島返還に舵を切ったのか、後者だったとして、いつが転換点になったのか等、不明な点が少 なくない。それでも、大枠において、北方領土返還という目標自体に反対する声は少ない。

しかし、それは長期的な 目標にとどまることが明らかになってしまった。 厳しい論争にならざるを得ないのは、現実的な対応として、対露外交における北方領土交渉の優先順位を変更す る場合であろう。領土に関しては、国際法上も主張し続けることが重要であり、それは今後の日本政府も継続するこ とが確実である。問題が解決されるまで取り上げ続けるしかない。

他方で、短期的・中期的に領土の返還が困難であるとの前提に立った場合に、日露関係の目標や焦点をどこに 定めるかが問われる。北方領土返還が当面現実的ではないのであれば、ロシアとの関係にリソースを割くべきではないとの声が国内で当然でてくるだろう。あるいは、そうした明確な議論が提起されないままに、日露関係への関心 が自然と低下することも考えられる。

それはすでに起きているのかもしれない。新型コロナウイルス感染症の拡大 によって、対面外交が大きく制約されているという事情もあるが、対露関係への菅政権によるコミットメントが感じら れにくくなっていることは、すでに否定できない。 しかし、忘れてはならないのは、北方領土返還を伴わない対露外交に注力する政治的意義が希薄だと考え、当面 の努力を見送るという判断があったとした場合― 意識的か無意識かを問わず― それも戦略的帰結を有する重要な決定だということである。

つまり、「何もしない」にも結果は伴う。それは「何もしない」という決定であり、政治 指導者はその結果責任から逃れられないのである。 検討自体がまだ緒に就いたばかりだが、まずはオープンな議論が求められる。日露関係に安倍前総理ほどの個 人的コミットメントがないようにみえる菅総理だからこそ、この重要な作業を進めることができるかもしれない。

(2021年3月21日脱稿)

同じカテゴリの刊行物

コメンタリー

2026.02.19 (木)

コメンタリー

2026.02.18 (水)

コメンタリー

2026.01.27 (火)